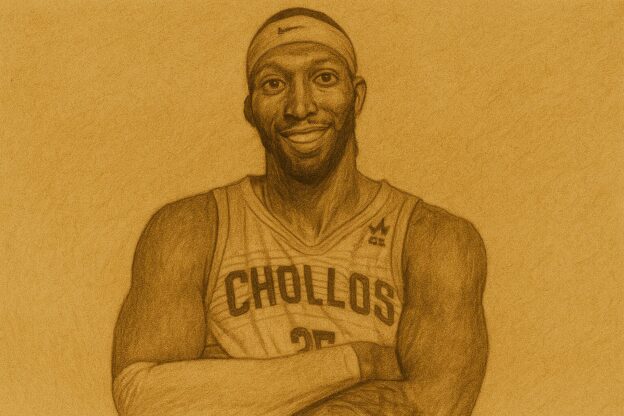

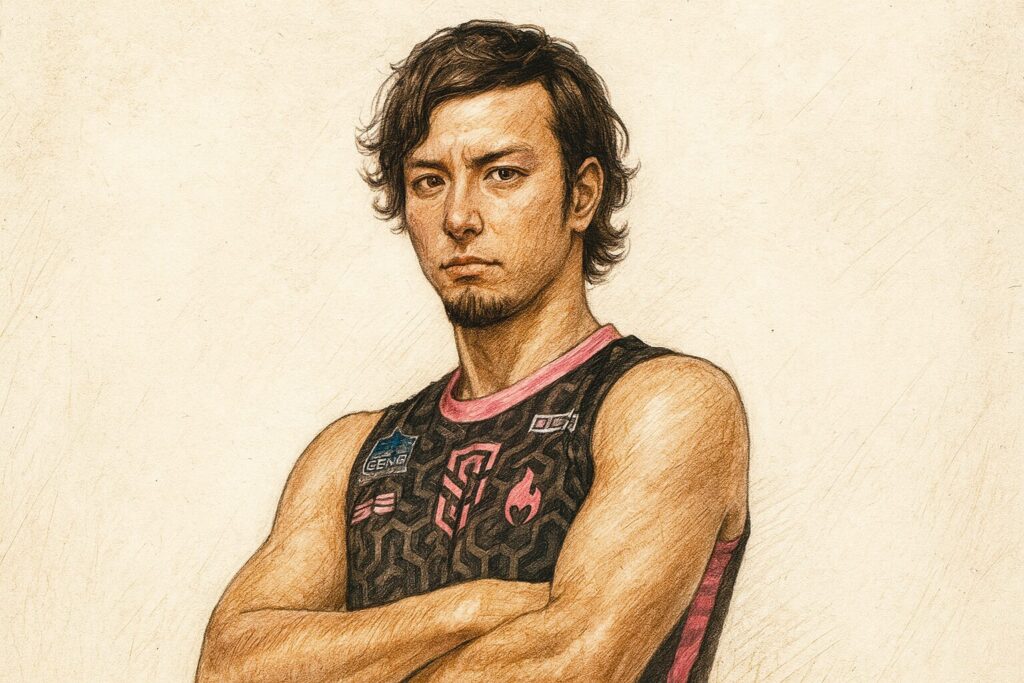

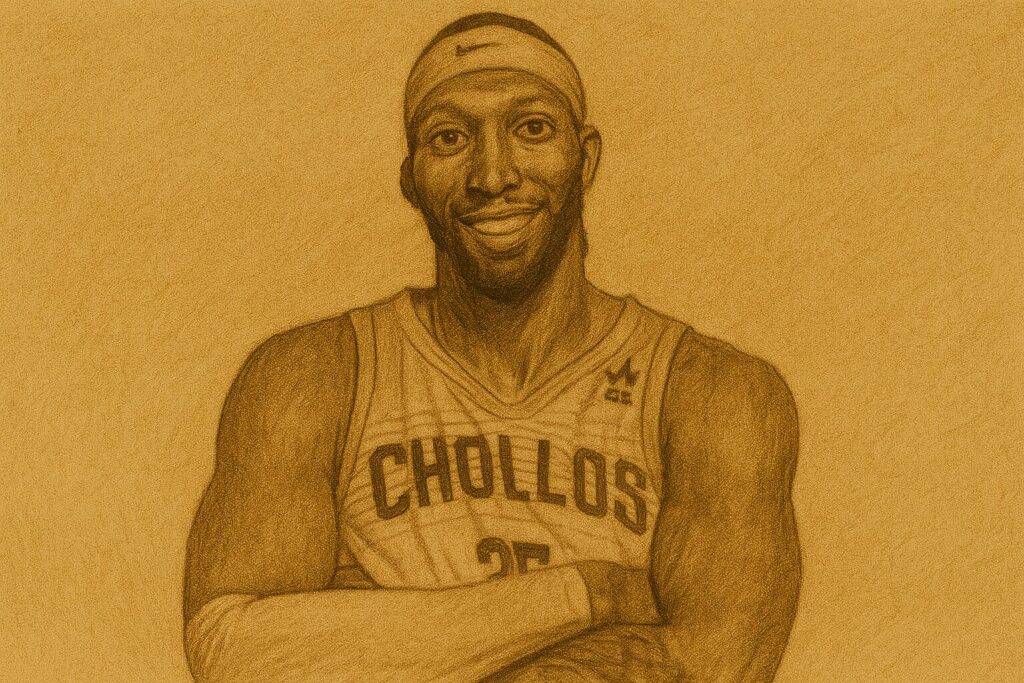

長崎ヴェルカ、アキル・ミッチェル獲得でインサイドを強化

2025年7月9日、Bリーグ各クラブによる新シーズン(2025-26)に向けた契約情報が続々と更新された。中でも注目を集めたのは、B1所属の長崎ヴェルカによるアキル・ミッチェル(Akil Mitchell)の獲得だ。

ミッチェルはパナマ代表経験を持つ実力派ビッグマンで、身長206cm、屈強なフィジカルとリムプロテクションに定評がある。過去にはフランス、イタリア、プエルトリコ、イスラエル、トルコなど複数の国でプレーし、インサイドにおける守備力と得点力のバランスが高く評価されてきた。

昨シーズンはB1の横浜ビー・コルセアーズと契約したものの、約2カ月で退団。そのため、日本国内での公式戦出場は叶わなかったが、長崎での新たな挑戦に期待がかかる。

長崎ヴェルカは2024-25シーズンにB1初昇格を果たしたばかりの新鋭クラブで、機動力と勢いを武器に一気に注目チームへと躍進。新シーズンに向けた戦力強化の第一歩として、ミッチェルのような即戦力ビッグマンの加入は、リーグ中位〜上位進出への布石となる可能性が高い。

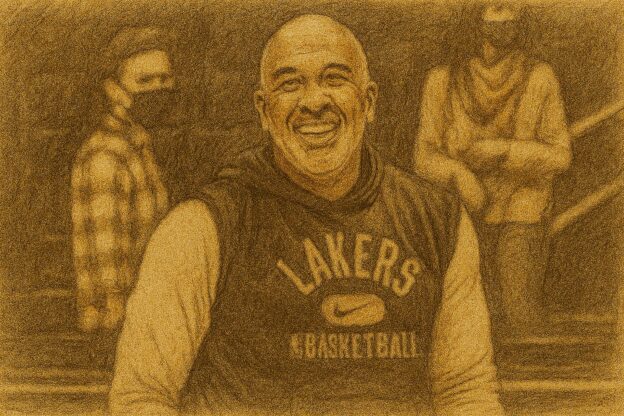

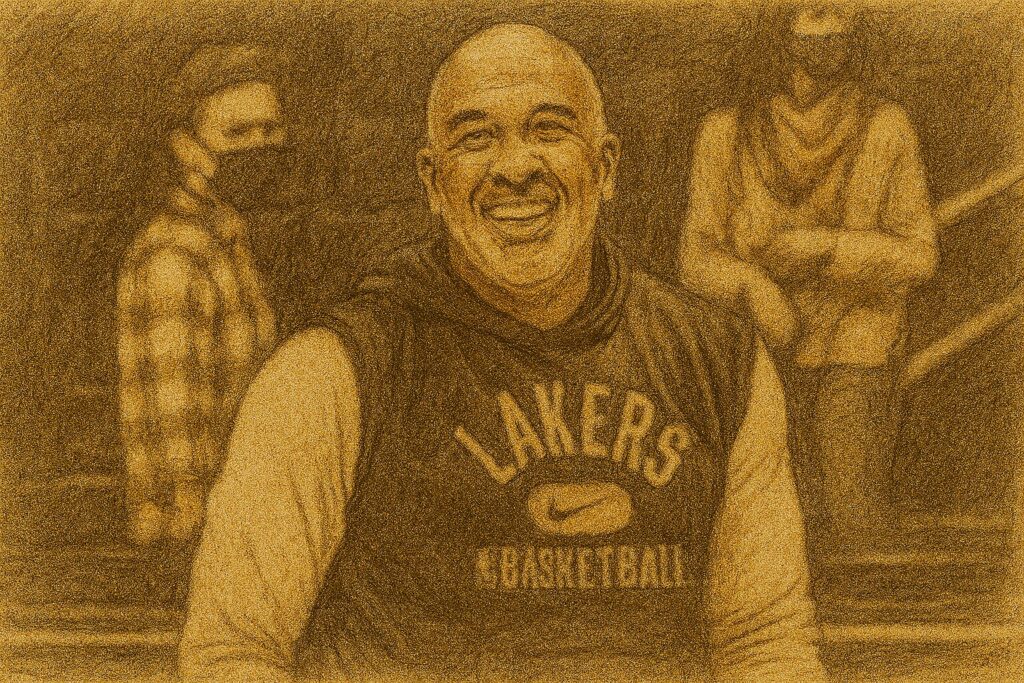

ヨーリ・チャイルズがB2神戸へ移籍、立川にはLJ・ピークが加入

続いて話題となったのは、B2・神戸ストークスによるヨーリ・チャイルズ(Yoli Childs)の獲得発表だ。

チャイルズは佐賀バルーナーズで2023-24シーズンに在籍し、在籍2年目で平均2ケタ得点を記録した実力派フォワード。もともとBYU(ブリガムヤング大学)のエーススコアラーとして注目され、プロ転向後も安定したパフォーマンスを披露してきた。今季は自由交渉選手リスト入りしていたが、神戸への加入が正式に決定し、B2屈指の得点源としての働きが期待されている。

また、LJ・ピーク(LJ Peak)も新たな動きを見せた。昨季までB2・越谷アルファーズに所属していたピークは、平均得点10点超と高い得点能力を発揮していたが、今回B3の立川ダイスへの移籍が発表された。

立川はB3中位クラスのチームだが、近年は外国籍選手の活用や若手の積極登用で評価を上げており、ピークの加入により攻撃面での飛躍が期待される。

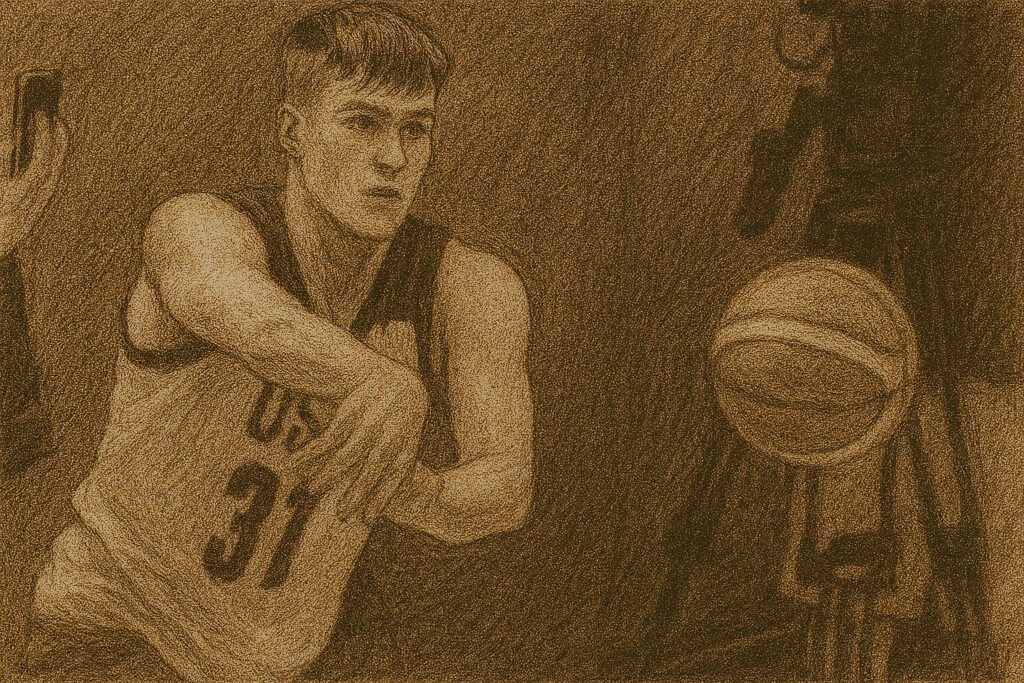

奈良がインサイドに2名を補強、新外国籍選手の顔ぶれにも注目

B2のバンビシャス奈良は、7月9日に2名の外国籍選手獲得を発表。いずれもインサイド強化を目的とした補強となっており、2025-26シーズンへの本気度がうかがえる。

まず1人目は、ドミニカ共和国出身のジョーダン・ダラス(Jordan Dallace)。身長208cmのセンターで、パワフルなリバウンドとリム付近での得点力が売り。ドミニカ共和国代表歴を持ち、中南米リーグやGリーグでのプレー経験も豊富だ。

2人目は、NCAA強豪・ミシシッピ大学(Ole Miss)出身のジェイミン・ブレイクフィールド(Jaemyn Brakefield)。206cmのフォワードで、アウトサイドシュートとペリメーターディフェンスの両立が魅力。NCAAで4年間プレーした経験から、安定感のあるオールラウンダーとして注目されている。

奈良は昨季B2下位に沈んだが、このインサイド補強により、攻守両面での底上げを図る構えだ。

東京Zがブルーナーを獲得、B3中堅クラブの動きも活発化

B3クラブにも注目の動きが出ている。アースフレンズ東京Zは、ドンテ・ジョーダン・ブルーナー(Donte Jordan Bruner)の獲得を発表。ブルーナーは立川ダイスを退団したばかりのパワーフォワードで、昨季はレバノンリーグでもプレー経験を積んだ。

東京Zは、B3再編後の新体制で台頭を目指すチームの一つ。ブルーナーのように複数の国でプレーした経験を持つ選手の加入は、チーム内の競争力を高める意味でも重要だ。

移籍・契約情報まとめ:今後の動向に注目

以下は、2025年7月9日に発表されたBリーグの契約情報一覧である。

- 【移籍】

- LJ・ピーク(越谷アルファーズ ⇒ 立川ダイス)

- ヨーリ・チャイルズ(佐賀バルーナーズ ⇒ 神戸ストークス)

- 【新規契約】

- アキル・ミッチェル(プエルトリコリーグ ⇒ 長崎ヴェルカ)

- ジョーダン・ダラス(ドミニカ共和国リーグ ⇒ 奈良)

- ジェイミン・ブレイクフィールド(NCAA ⇒ 奈良)

- ドンテ・ジョーダン・ブルーナー(レバノンリーグ ⇒ 東京Z)

今後もBリーグ各クラブによる移籍・契約情報は続々と発表されていく見込みで、8月上旬に控えるプレシーズンマッチや公開練習にも影響が及ぶだろう。外国籍選手の加入は、チーム戦術の幅やリーグの競争力を左右する重要なファクター。GL3x3でも、引き続き最新情報を速報形式でお届けしていく。

まとめ:Bリーグ2025-26シーズンへ、新戦力の戦いが始まった

7月9日に発表された各クラブの契約・移籍情報は、B1からB3までリーグ全体における戦力図の変化を象徴するものとなった。特に、アキル・ミッチェルの長崎加入をはじめ、実績ある外国籍選手の日本参戦は、今シーズンのBリーグの見どころの一つだ。

また、各クラブが将来性ある若手やNCAA・海外リーグからの逸材を積極的に獲得している点も見逃せない。今後のシーズン展望、順位争いの行方にも大きな影響を与えるこれらの契約更新は、ファンならずとも注目しておきたいポイントである。