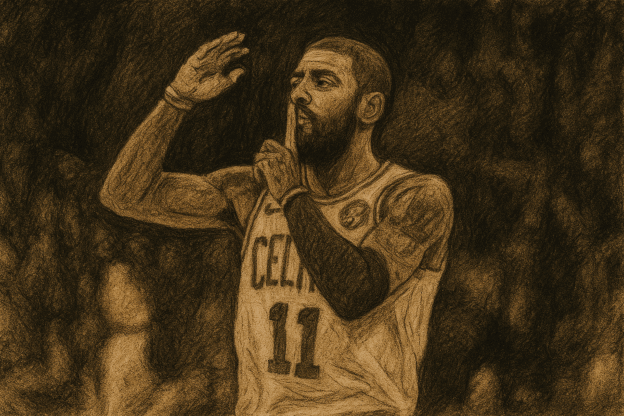

カイリー・アービング、マブスと大型延長契約で合意へ

2025年6月25日(現地時間24日)、『ESPN』はダラス・マーベリックスのカイリー・アービングが、2025-26シーズンのプレーヤーオプション(約4296万ドル=約61億8600万円)を破棄し、チームとの間で新たに3年1億1900万ドル(約171億3600万円)の延長契約を結ぶ意向であると報じました。

この契約により、アービングは少なくとも2026-27シーズン終了までマブスに所属することが決まり、契約最終年(2027-28シーズン)にはプレーヤーオプションが付帯。マブスは長期的にエースPGの地位を確保した格好です。

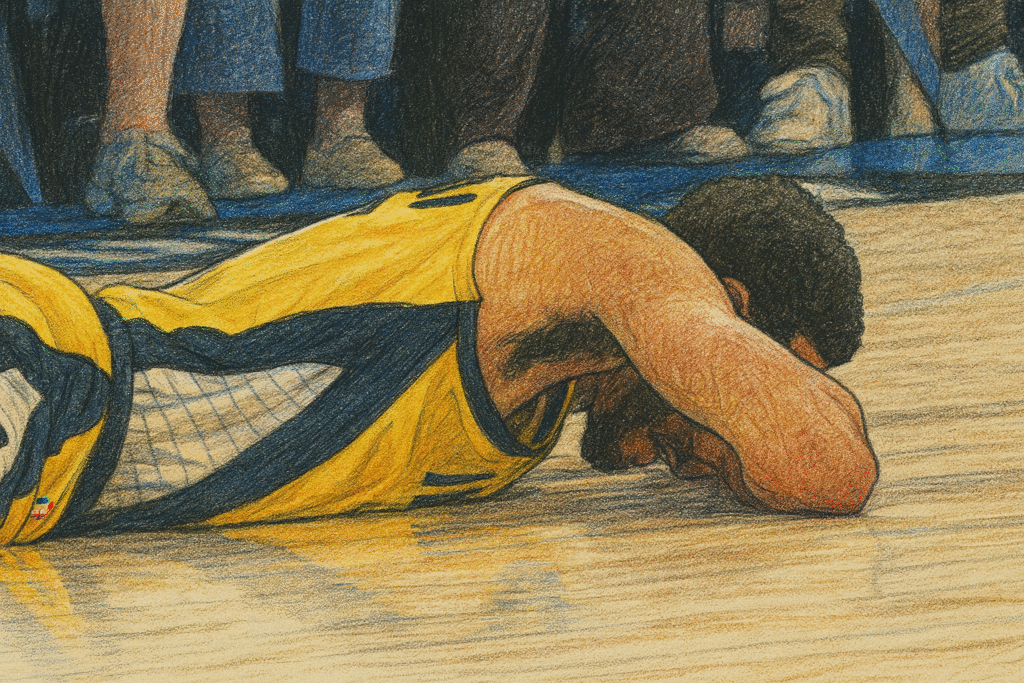

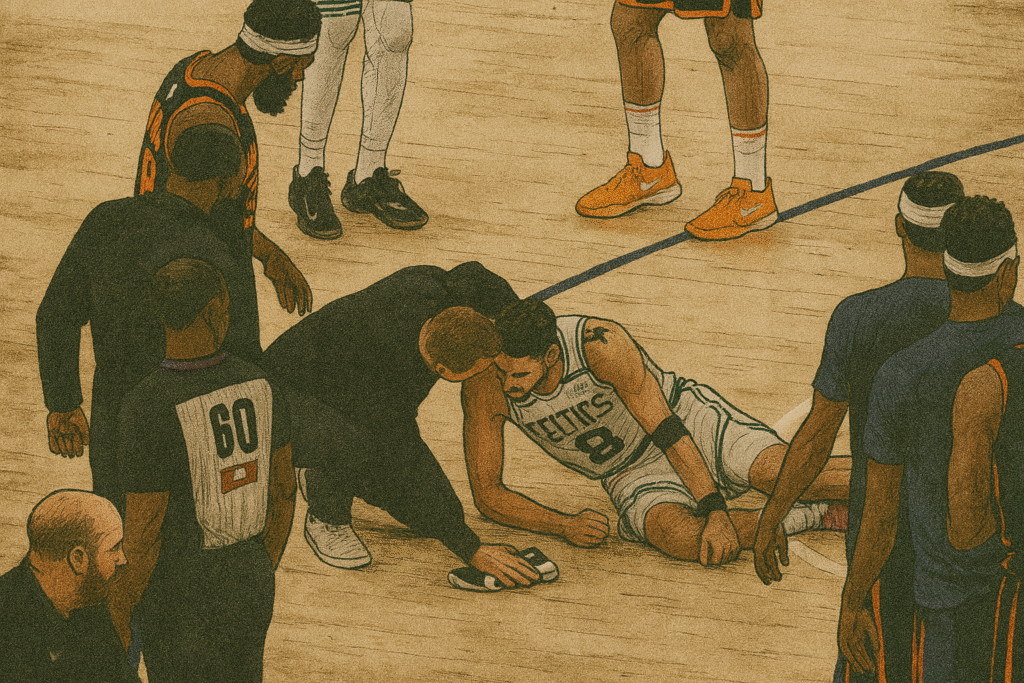

ACL断裂の影響で2025-26序盤は欠場、復帰は2026年1月か

とはいえ、アービングは2025年3月に左ヒザの前十字靭帯(ACL)を断裂しており、来シーズンの開幕には間に合わない見込み。順調にリハビリが進んでも復帰時期は2026年1月前後とされ、マブスはアービングの穴を埋める即戦力PGの補強が急務となっています。

現時点で来季のロスターに残るPGはブランドン・ウィリアムズのみ。2025年4月に2ウェイ契約から本契約へ昇格した25歳ですが、先発クラスとしては未知数です。さらにスペンサー・ディンウィディーとダンテ・エクサムは制限なしFAとなり、バックコートの選手層は極めて不安定な状況です。

補強候補に名を連ねるベテランPGたち

『ESPN』によると、マブスは570万ドル(約8億2000万円)の「タックスペイヤー・ミッドレベル・エクセプション」を活用し、経験豊富なベテランPGの獲得を模索中。候補には以下の選手が挙げられています。

- デニス・シュルーダー(31歳/デトロイト・ピストンズ)

- ディアンジェロ・ラッセル(29歳/ブルックリン・ネッツ)

- クリス・ポール(40歳/サンアントニオ・スパーズ)

- マルコム・ブログドン(32歳/ワシントン・ウィザーズ)

いずれも制限なしFAとして市場に出ており、即戦力かつプレーメイク能力を兼ね備えた選手たち。マブスのシステムにフィットするか否かが獲得のカギとなります。

ベテランPGの今季成績をチェック

各選手の2024-25シーズンの主なスタッツは以下の通りです。

- シュルーダー:75試合出場、平均13.1得点、5.4アシスト、2.6リバウンド

- ラッセル:58試合出場、平均12.6得点、5.1アシスト、2.8リバウンド

- ポール:82試合出場(全試合)、平均8.8得点、7.4アシスト、3.6リバウンド、1.3スティール

- ブログドン:24試合出場、平均12.7得点、4.1アシスト、3.8リバウンド

ポールは今季40歳ながらフル出場を果たし、依然として高水準のプレーメイク力を発揮。シュルーダーとブログドンも攻守のバランスに優れた選手で、控えPGとして心強い存在となり得ます。

マブス、主力陣との再契約も順調に進行

アービングの延長契約に加え、マブスはダニエル・ギャフォードとも3年5400万ドル(約77億7600万円)の延長契約を結ぶ方向で合意。ビッグマンの安定的確保に成功しています。その他にも、PJ・ワシントン、クレイ・トンプソン、ナジ・マーシャル、ケイレブ・マーティン、デレック・ライブリー2世らが来季も契約下にあり、戦力の骨格は維持されています。

特にクレイ・トンプソンの加入は外角からの得点力を強化し、ドンチッチ不在後のシュートオプション拡充につながる可能性があります。

注目のNBAドラフト2025、1位指名はクーパー・フラッグへ

6月26日に開催予定の「NBAドラフト2025」において、マブスは全体1位指名権を保有。下馬評では、デューク大学の逸材フォワード、クーパー・フラッグの指名が確実視されています。

フラッグは全米でも屈指の万能型ウィングとして評価され、即戦力としてローテーション入りが期待されている存在。アービング不在の間に攻撃の一角を担う可能性もあり、彼の起用法も今後の注目点です。

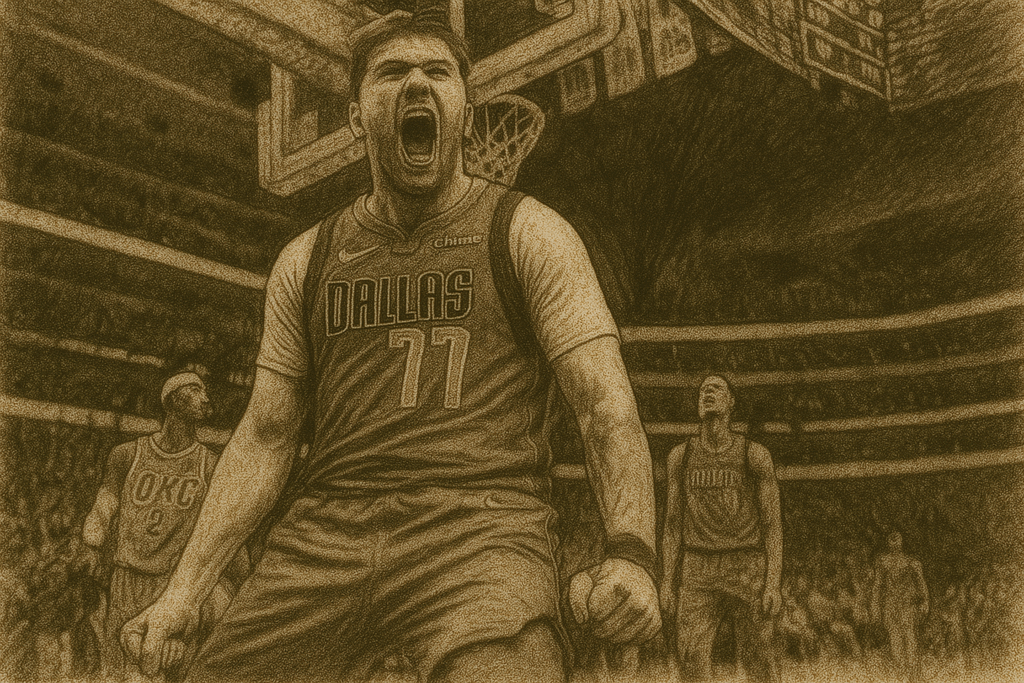

ルカ・ドンチッチ放出のインパクトと今後の布陣

マブスはこのオフ、看板スターだったルカ・ドンチッチをロサンゼルス・レイカーズへトレードで放出。代わりにアンソニー・デイビスとマックス・クリスティを獲得し、チームの再編に大きく舵を切りました。

ドンチッチ放出は一大決断でしたが、ADの加入により守備力とインサイドの安定感は格段に向上。また、クレイやマーティンといったスイングマンの層も厚く、現代バスケットボールのトレンドに即した布陣に生まれ変わりつつあります。

まとめ:アービング復帰までの戦略が鍵を握る

アービングの長期契約延長はマブスにとってポジティブな一手ですが、彼のACLからの復帰までは代役PGの確保が急務。補強候補は豊富にいるものの、サラリーキャップやチーム戦術への適応も考慮する必要があります。

NBAドラフト、FA戦線、そしてアービングの復帰時期と、今後の数か月でマブスの未来は大きく変わる可能性を秘めています。カイリー中心の再構築がどのような結果をもたらすのか、ファンの期待が高まる中で、その戦略の成否が問われる2025-26シーズンとなるでしょう。