バスケで地域を動かす──Bリーグの新たな挑戦『バスケACTION』とは

2024年7月14日、Bリーグが主催するナレッジ共有会が都内で開催された。テーマは『B.LEAGUE Hope × 日本生命 地域を元気に!バスケACTION』。この社会的責任活動は2021年よりスタートし、2024-25シーズンからは“サステナビリティパートナー”として日本生命が全面協力する形で再始動した。

単なるCSRの枠を超え、36クラブが主体となって地域と向き合うこの取り組みは、“コートの外”でバスケットボールが果たすべき役割を再定義するものだ。

地域課題をスポーツで解決する──各クラブの実践事例

共有会では、各クラブが自らの地域で取り組んできた事例を発表。それぞれが地元特有の課題に対し、バスケットボールという共通言語を活かした斬新なアプローチを披露した。

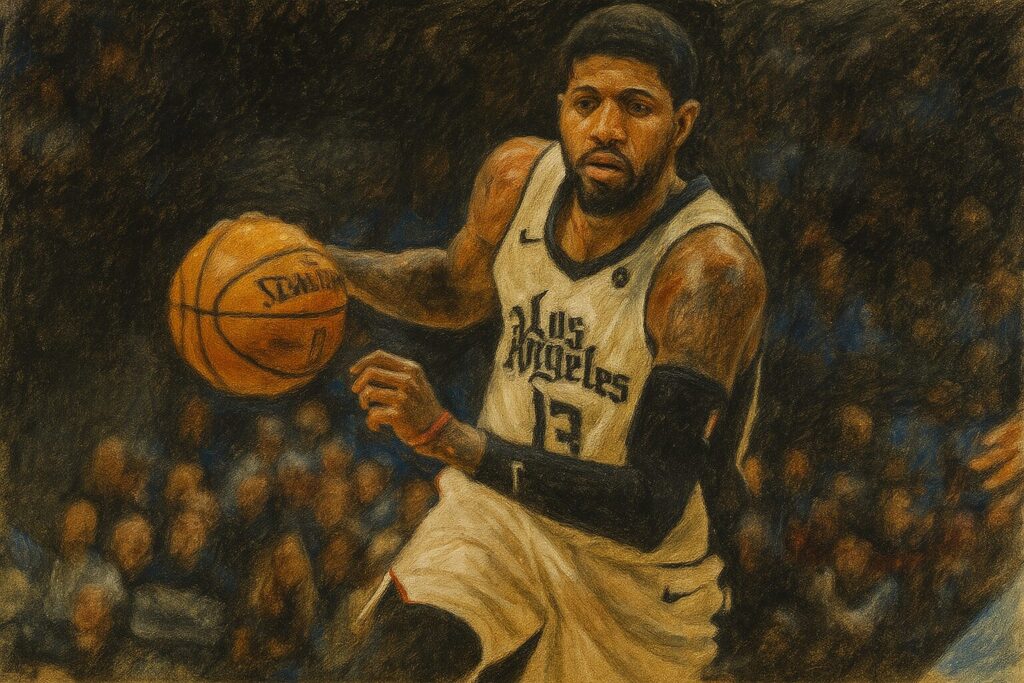

■ベルテックス静岡:人口減少に“絆”で対抗

静岡市は、人口減少率が全国ワースト2位という重大な局面を迎えている。ベルテックス静岡はこの課題に正面から取り組んだ。観戦招待を通じ、転入者など市外出身者との接点を創出。

単なる“チケット配布”にとどまらず、「50点目を決める選手を当てるクイズ」やスマホを使ったフリースローチャレンジなど、家族連れやライトファンにも楽しめる工夫を施した。さらに、日本生命の営業職員との連携により、招待客へのフォローアップを実施。

この丁寧なアプローチにより、単発の招待から継続的な来場者を生み出す“地域好循環”を形成した。

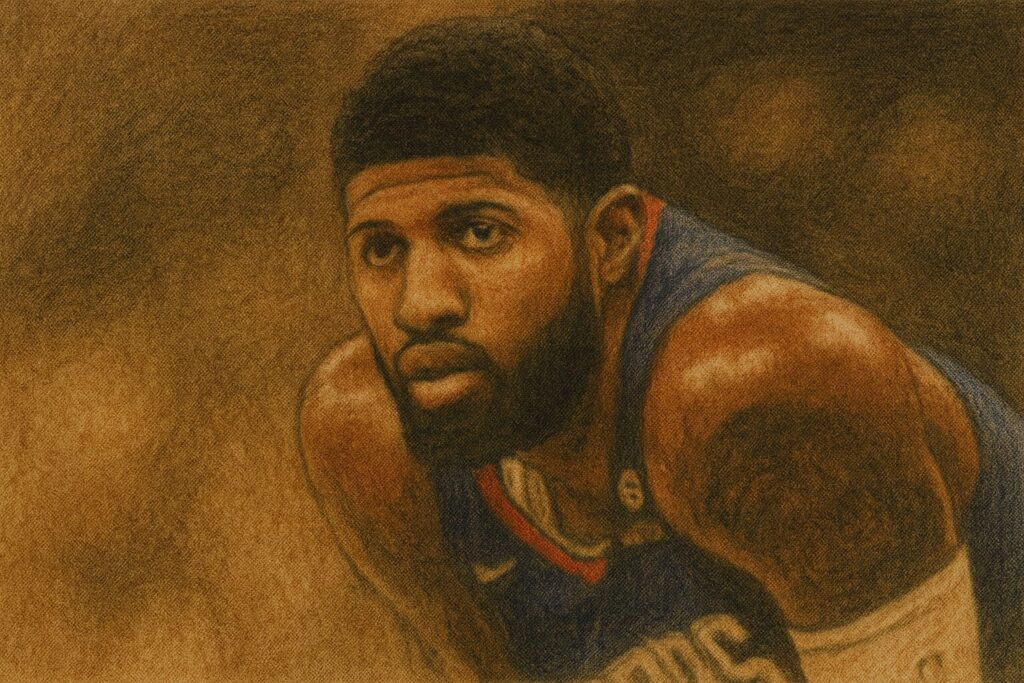

■茨城ロボッツ:心のバリアフリーを広げる“ハブ”に

茨城ロボッツは、特別支援学校の校長からの要望を起点に、「子どもたちが活躍できる場」を提供するプロジェクトを始動。従来の「訪問型の支援」から、「共創型の社会貢献」へと舵を切った。

彼らの取り組みは、水戸市内での『まちなかバリアフリーマップの作成』と『車いすバスケ体験会』。医療法人や大学、NPOなど10以上の団体を巻き込んだイベントは、まさに“誰もが主役”の場となった。

当日は車いすユーザーと健常者が自然に交わる姿が見られ、「大変さを伝えるのではなく、楽しさを共に体験する場だった」という専門家の評価も得た。

DE&I(多様性・公平性・包摂性)の理念を現場で体現したこの試みは、今後の社会貢献モデルとして他クラブにも波及が期待される。

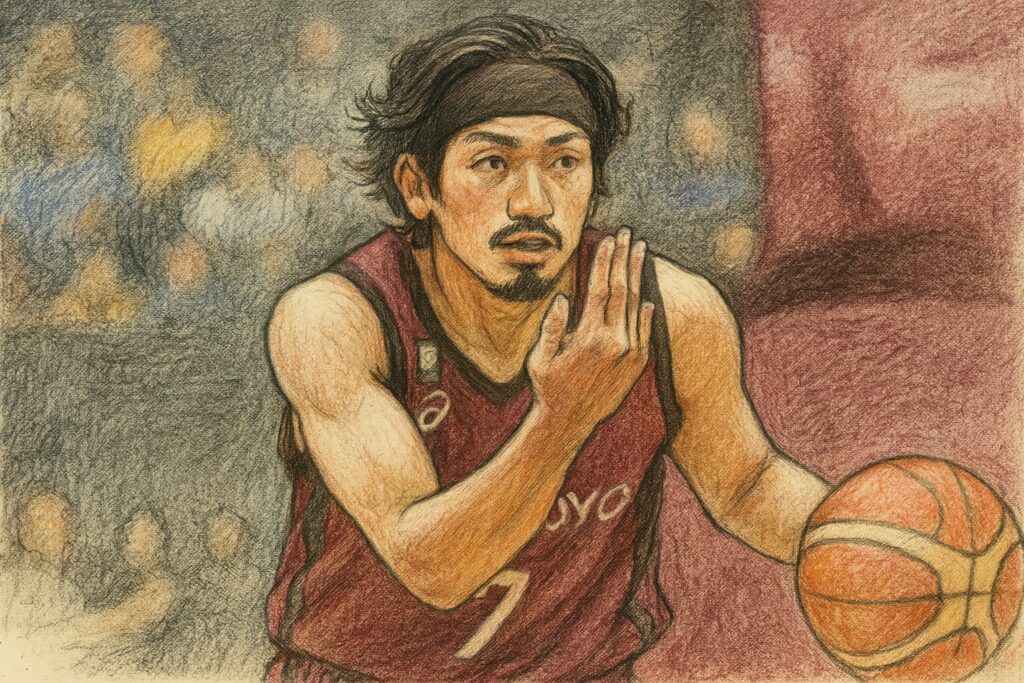

■宇都宮ブレックス:清掃活動をエンタメに変える発想

「バスケ以外の分野でも地域貢献をしたい」──その想いから始まった宇都宮ブレックスの清掃活動は、単なるゴミ拾いではなかった。

実施地は宇都宮駅周辺。定員を大幅に上回る200名超の応募があり、マスコットやチアリーダーも参加することで“お祭り感”を演出。さらに、環境配慮素材で作られたボールペンやタンブラーを参加賞にすることで、“ブレックスらしい”価値提供を実現した。

この活動は宇都宮市との官民連携によって運営がスムーズに行われ、「自分の街がきれいになるのがうれしい」という声が多数寄せられた。

支援される立場から、共に創る仲間へ──Bリーグの哲学

ナレッジ共有会でBリーグの島田慎二チェアマンは、「バスケACTIONはリーグ理念実現の“核”である」と語った。

「この取り組みはすぐに成果が見えるものではありません。けれど、動かなければ何も始まらない。クラブが主体となり、地域と共に歩むことこそがスポーツの力なのです」

その言葉どおり、今回発表された事例の多くが、“クラブが与える”のではなく、“地域と一緒に生み出す”スタイルに進化していた。

社会と交わるバスケットボール──3×3にも通じるビジョン

今回の『バスケACTION』の各事例は、3×3バスケットボールが掲げる「誰もがプレーできる場」「街と一体になるスポーツ」のビジョンとも強く共鳴している。

特に茨城ロボッツの“共創型”イベントは、3×3大会が開催される公共空間やストリート文化との親和性が高く、今後はBリーグクラブと3×3リーグとの連携も期待される。

また、宇都宮ブレックスのように「イベント化」された清掃活動は、3×3の大会運営でも活かせる知見であり、ボランティアを巻き込んだサステナブルな運営モデルの参考になる。

まとめ:バスケットボールの価値は、コートの外に広がっている

2024-25シーズン、Bリーグが進めた『バスケACTION』は、バスケットボールが単なるスポーツを超え、地域社会にポジティブな波紋を広げる“社会装置”として機能し得ることを証明した。

人口減少、共生社会、環境保全──そのどれもが、バスケットボールと組み合わさることで、行動を喚起する現実的なムーブメントとなりうる。

コートの内外で価値を発揮し、スポーツの本質を問い直すこの活動は、今後のスポーツ界全体にとっても大きな指針となるだろう。

今、問われているのは「何を勝ち取るか」だけでなく、「誰と共に歩むか」だ。

バスケットボールの未来は、ゴールの向こう側にある地域との絆の中にこそある。

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)