ケヴェ・アルマ、NBAサマーリーグで飛躍の一歩を踏み出す

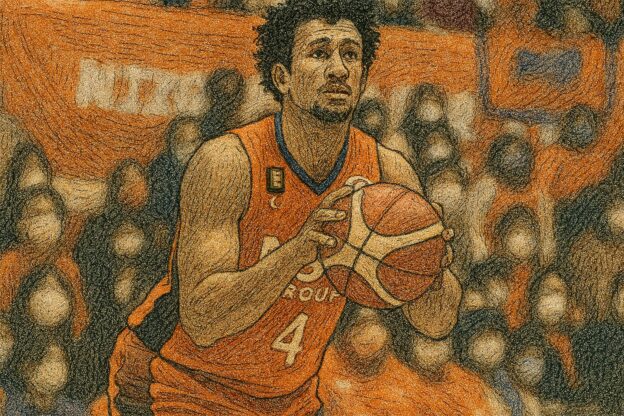

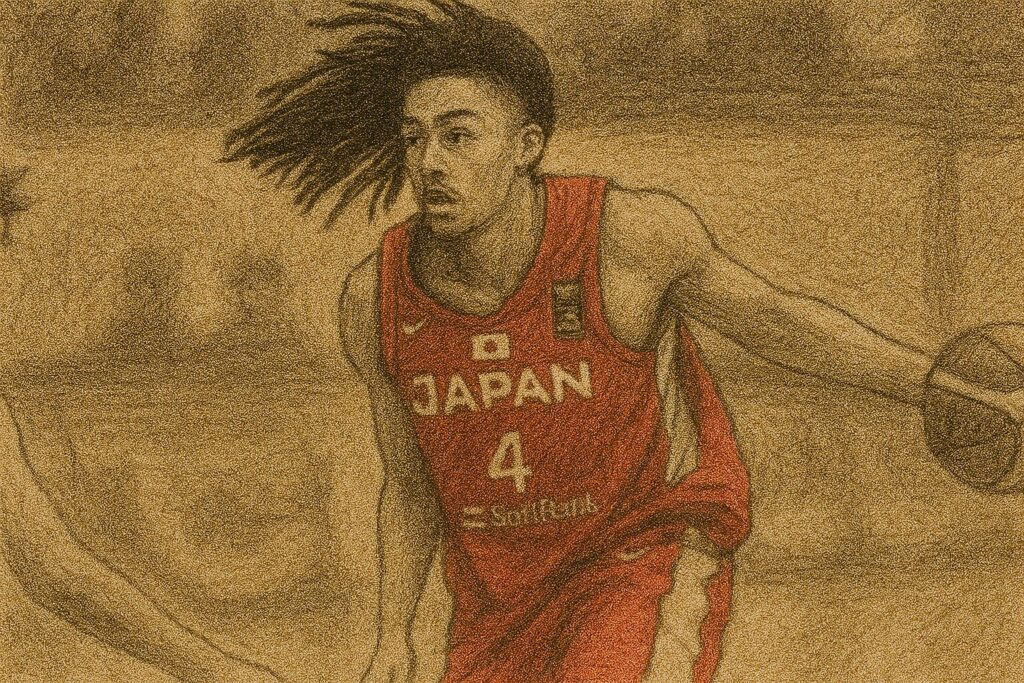

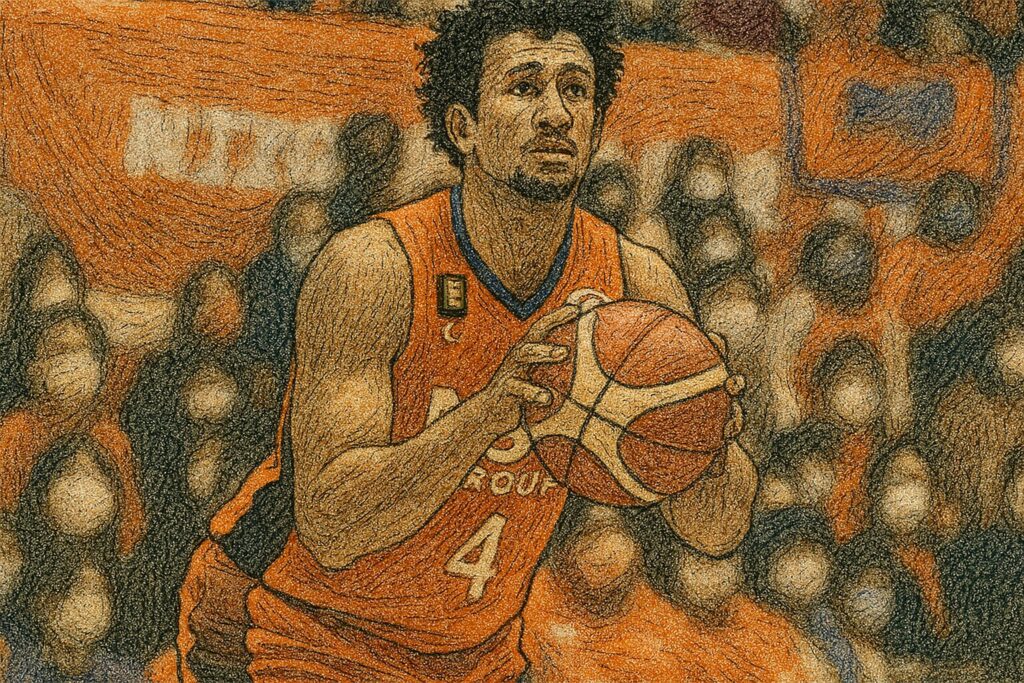

2025年7月13日(現地時間12日)、アメリカ・ラスベガスで開催された「NBA 2K26 SUMMER LEAGUE」にて、フィラデルフィア・セブンティシクサーズの一員として、昨季Bリーグ・琉球ゴールデンキングスに所属していたケヴェ・アルマが出場。NBA挑戦の大舞台にBリーグから飛び出したアルマの姿は、国内外のファンに強烈なインパクトを残した。

シャーロット・ホーネッツとの一戦でベンチスタートから出場したアルマは、約11分間のプレーで4得点5リバウンドを記録。トランジションの中でリバウンドを確保し、自ら速攻を持ち込んでダンクを叩き込むなど、持ち前の走力と爆発力を発揮。目立たないところでの貢献度も高く、スクリーン、ヘルプディフェンス、ローテーションへの意識など、NBAレベルでも通用する片鱗を見せた。

ケヴェ・アルマのプロフィールと国際的なキャリア

ケヴェ・アルマ(Keve Aluma)は1998年12月31日生まれ、アメリカ・メリーランド州出身のフォワード/センター。身長206cm、体重106kgというサイズに加え、柔らかなタッチと俊敏な動きを併せ持つハイブリッドタイプのビッグマンである。

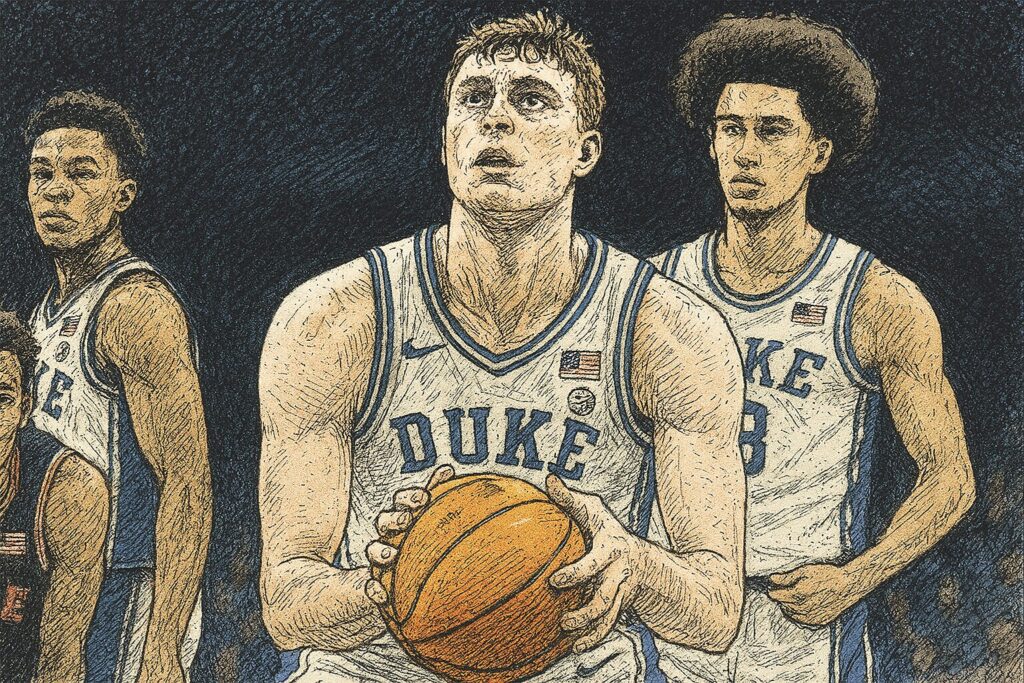

大学ではワフフォード大学からバージニア工科大学(Virginia Tech)に転校。特にシニアシーズンには、NCAAの強豪ひしめくACCで平均15.8得点6.5リバウンドを記録し、オールACCセカンドチームにも選出されている。2022年のNBAドラフトでは惜しくも指名漏れとなったが、以降はトルコリーグをはじめとした欧州リーグ、そして2023-24シーズンは日本のBリーグでプレーするなど、グローバルなキャリアを積み上げてきた。

琉球ゴールデンキングスでの実績と成長

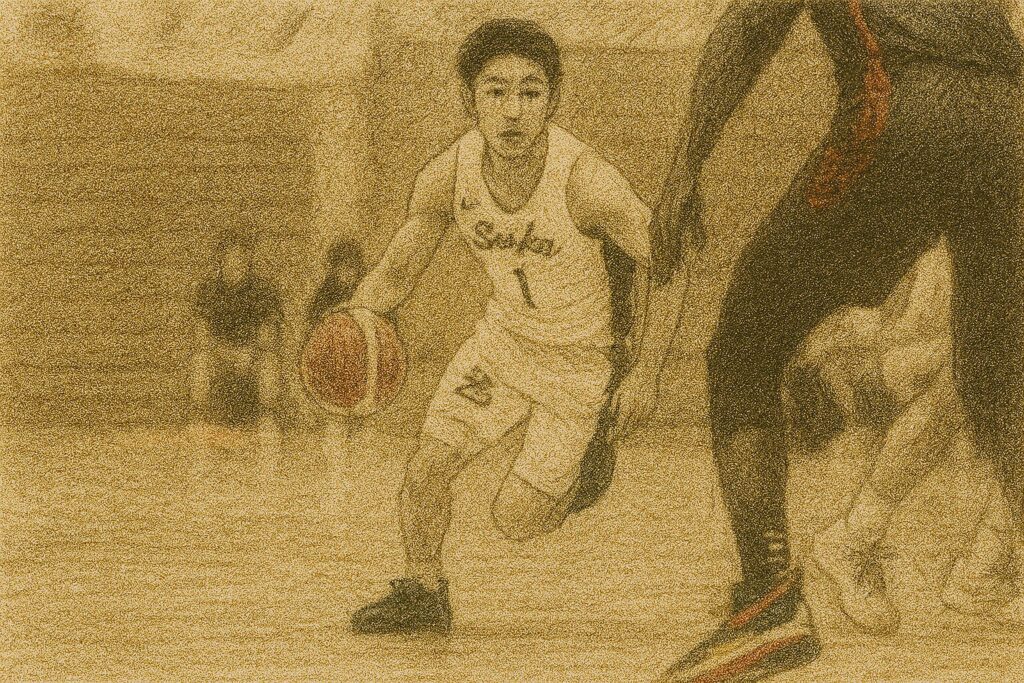

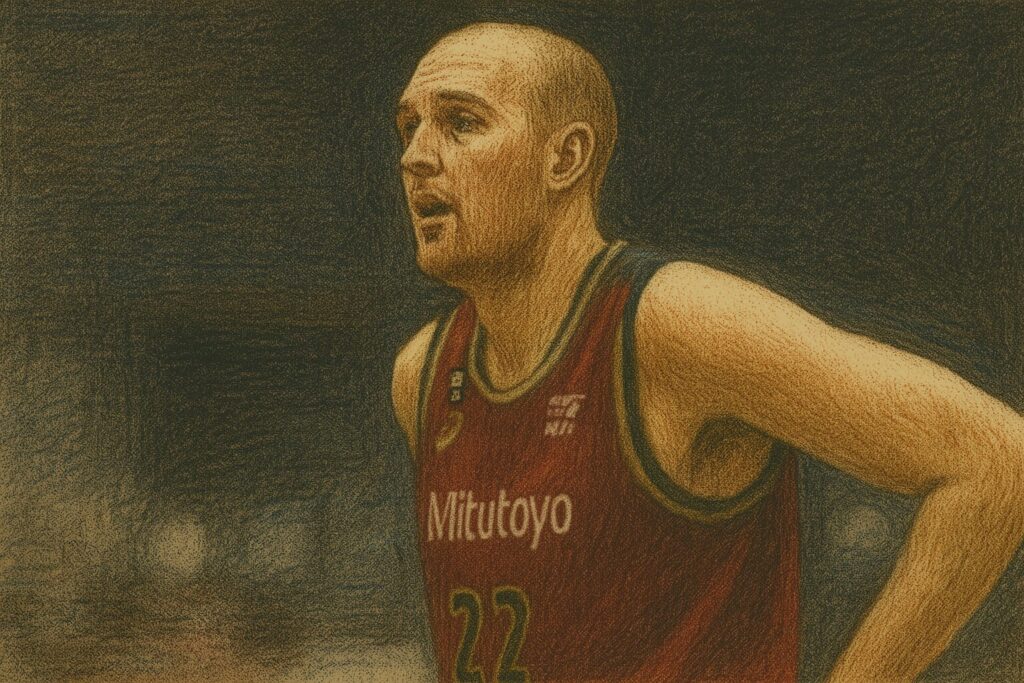

2023-24シーズン、ケヴェ・アルマはBリーグの強豪・琉球ゴールデンキングスと契約。日本初挑戦ながら、開幕からローテーション入りを果たし、安定した出場機会を得た。レギュラーシーズンでは平均7.1得点4.2リバウンドを記録し、要所でのミドルレンジシュートやゴール下でのタフショットを決めるなど、高い効率でチームに貢献した。

また、守備では複数ポジションをカバーできるスイッチディフェンス能力が評価され、特にインサイドのヘルプやリムプロテクトの場面で存在感を発揮。プレーオフでもセミファイナル以降にプレータイムが増え、琉球が準優勝を果たす原動力の一角を担った。日本で得た経験と信頼が、今回のNBAサマーリーグ招集にもつながっている。

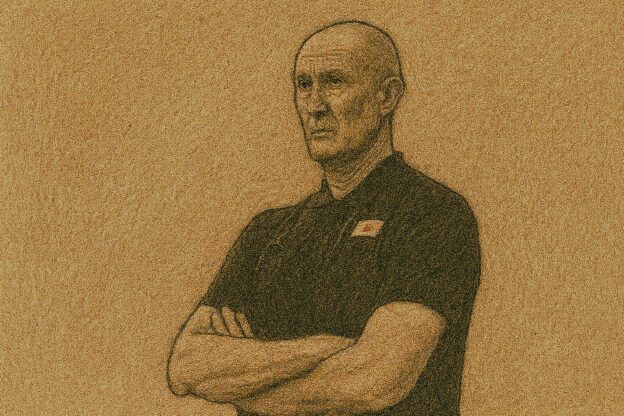

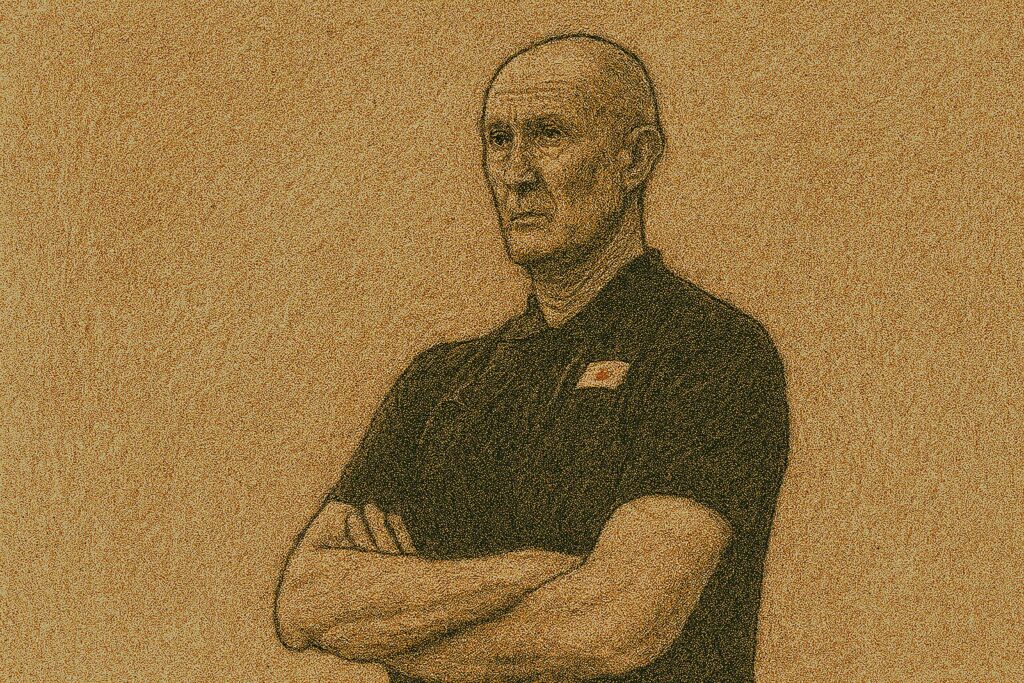

NBA挑戦のリアル──サマーリーグでの評価と課題

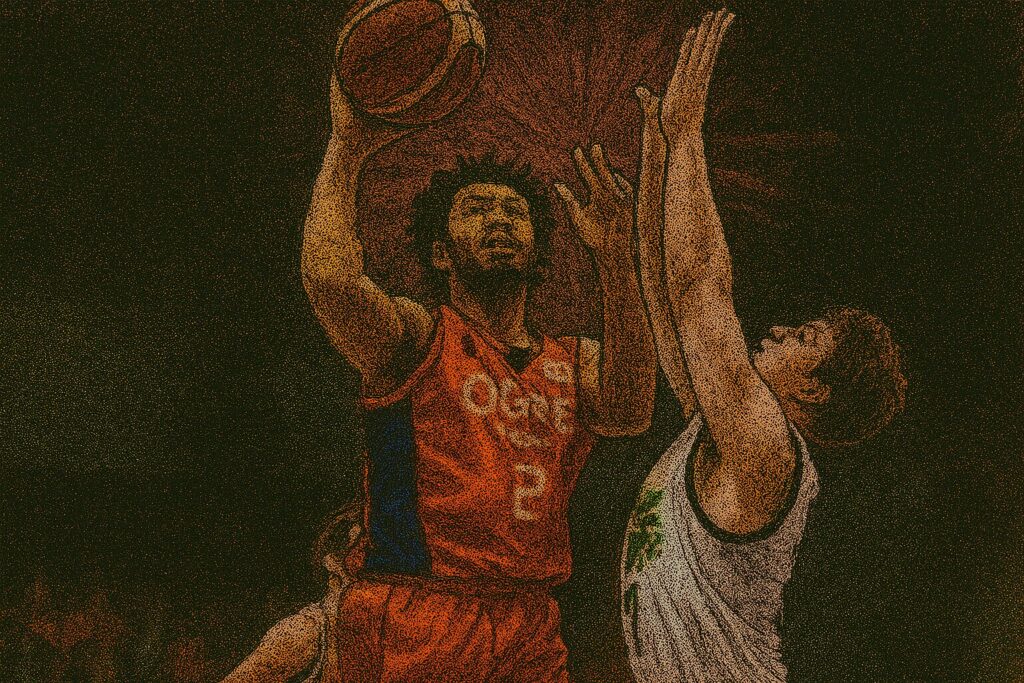

NBAサマーリーグでは、単純な得点力よりも“どれだけチームにフィットするか”が問われる。アルマはその意味で、オフボールでの動きやディフェンスの切り替え、スクリーンプレーの質など、コーチ陣が重視する細部の動作で高評価を得ている。特にダイブのタイミングやリバウンド後の走り出しは、シクサーズのトランジションオフェンスにマッチしており、戦術的な理解度の高さもうかがえる。

ただし、NBA本契約への壁は高く、ロスター入りを果たすためにはさらなるスタッツやインパクトが求められる。リム付近でのフィニッシュの安定性、ショットブロック能力、そしてボールを持った際の判断力といった部分は今後の課題として挙げられるだろう。

Bリーグから世界へ——成功事例としての期待

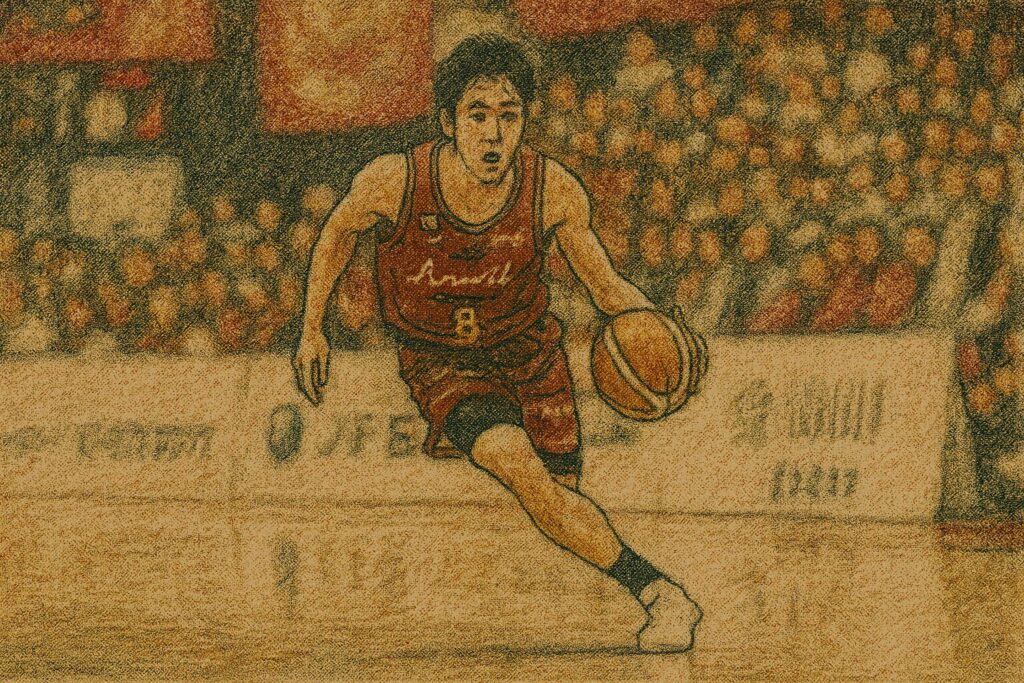

BリーグからNBAやGリーグにチャレンジする選手は、ここ数年で増加傾向にある。代表的な例としては馬場雄大(長崎ヴェルカ)が挙げられ、彼はかつてダラス・マーベリックスのトレーニングキャンプに参加し、Gリーグのテキサス・レジェンズで活躍。2023年には日本代表としても再び注目を集めた。

アルマのようにBリーグを経て、再びNBAの舞台に挑戦する選手は今後も増えていくと予想される。彼の成功は、Bリーグが“通過点”ではなく“育成と進化の場”として世界的に認知される契機にもなり得る。

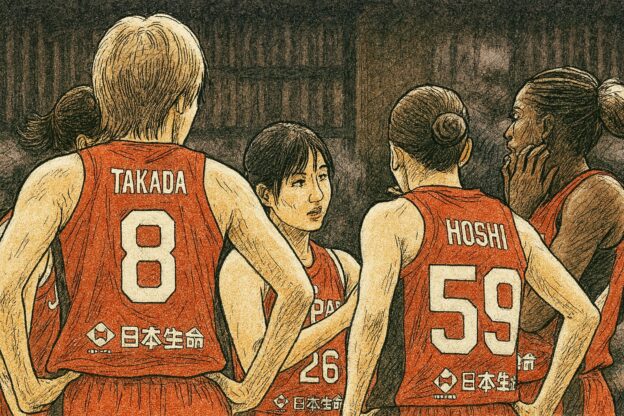

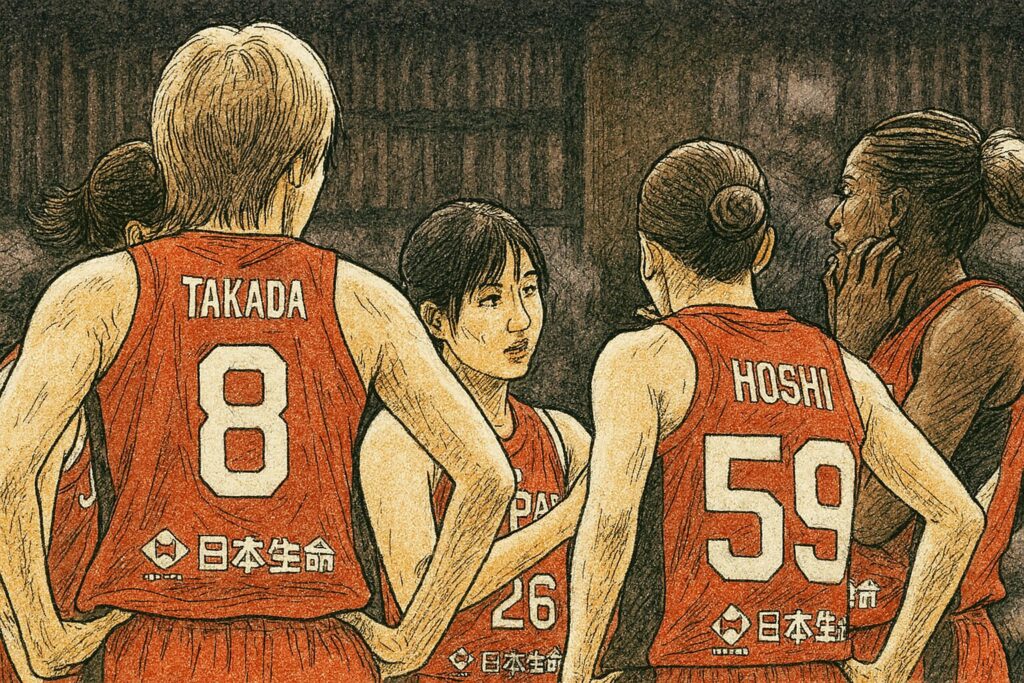

拡がるキャリアの可能性と3×3での未来

仮にNBA本契約に至らなかった場合でも、アルマのキャリアには多くの選択肢が広がっている。ユーロリーグやオーストラリアNBL、あるいはBリーグへの復帰など、彼のような国際経験豊富なビッグマンは需要が高い。また、FIBA 3×3 World Tourやオリンピック種目として注目を集める3×3バスケットボールでも、アルマのような俊敏なフォワードは非常に重宝される存在だ。

3×3においては、スピード、フィジカル、スペース理解がすべて求められ、5人制とは異なる動きが求められる。アルマが3×3へ転向する未来もまた、バスケットボールという競技の多様性を象徴するものになるだろう。

まとめ:挑戦者アルマが照らすBリーグと日本バスケの未来

ケヴェ・アルマのNBA挑戦は、単なる一選手の物語にとどまらない。彼の存在は、Bリーグでプレーする外国籍選手たちにとっても、新たな希望の象徴となり得る。日本で培ったスキルや適応力が、世界の舞台でどう花開くのか——そのプロセスは、日本バスケとグローバルバスケットボールとの関係性を深める鍵となる。

アルマの活躍は、今後も多くの若い選手やファンに“挑戦する価値”を伝え続けてくれるだろう。彼の次なるステップを、我々は引き続き注視していきたい。