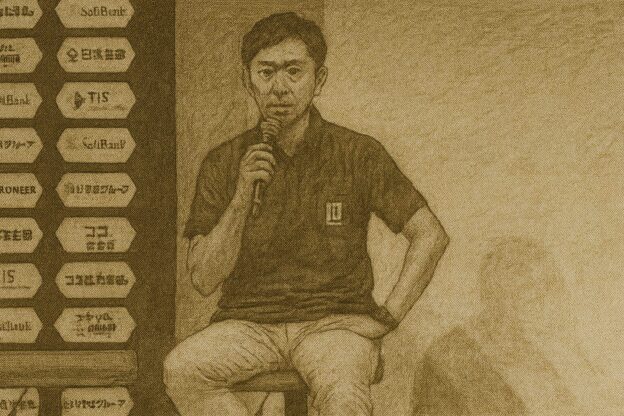

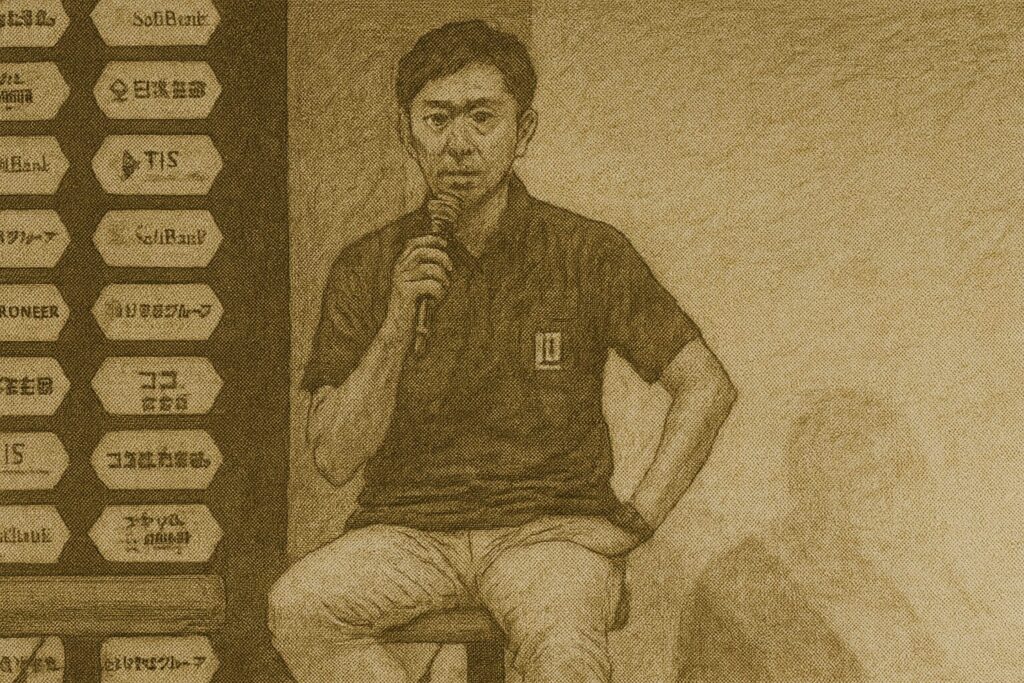

脱サラでプロバスケ界に飛び込んだ男、池田慶次郎が引退表明

2025年8月20日、Bリーグで異色のキャリアを歩んできた池田慶次郎が、Bリーグからの引退を自身のSNSで発表した。32歳を目前に控える今、2年間にわたる“第二の挑戦”に終止符を打つ決断を下した。

彼がBリーグの舞台に立ったのは30歳の時。サラリーマン生活を辞してプロバスケットボール選手となる、という異例の選択は、多くのファンと若者に勇気を与えた。その挑戦の最後に綴られたのは「この挑戦に一片の悔いなし」という言葉だった。

京北→早稲田→三井住友海上、そして30歳でBリーグへ

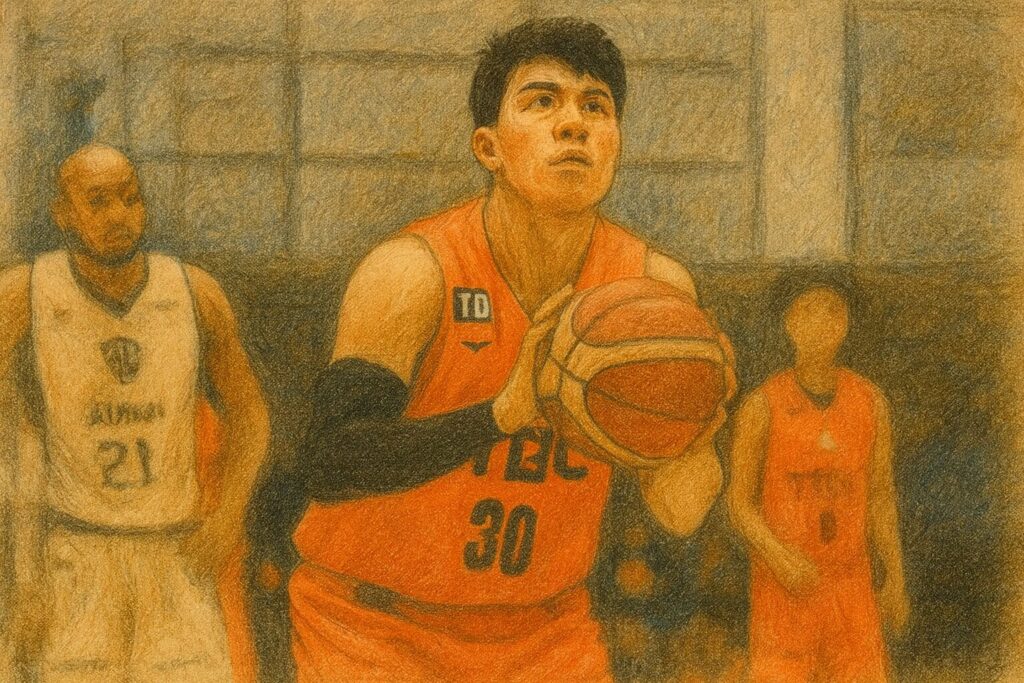

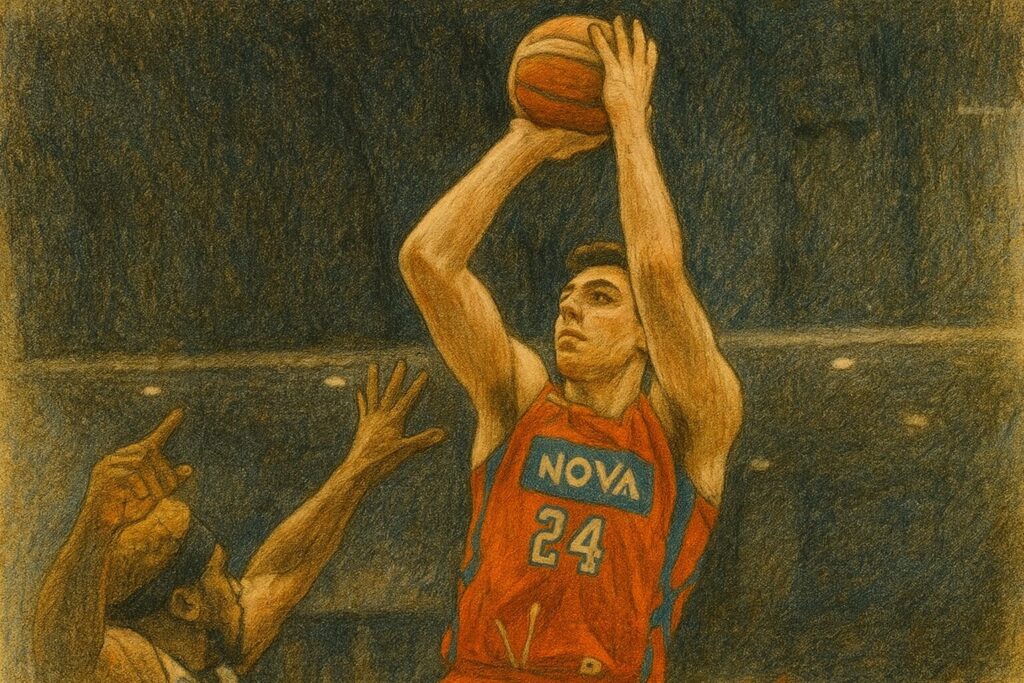

池田慶次郎のバスケット人生は、名門・京北高校から始まった。早稲田大学では「第63回関東大学バスケットボール選手権大会」でアシスト王を獲得するなど、卓越したパスセンスとゲームメイク力で注目された。

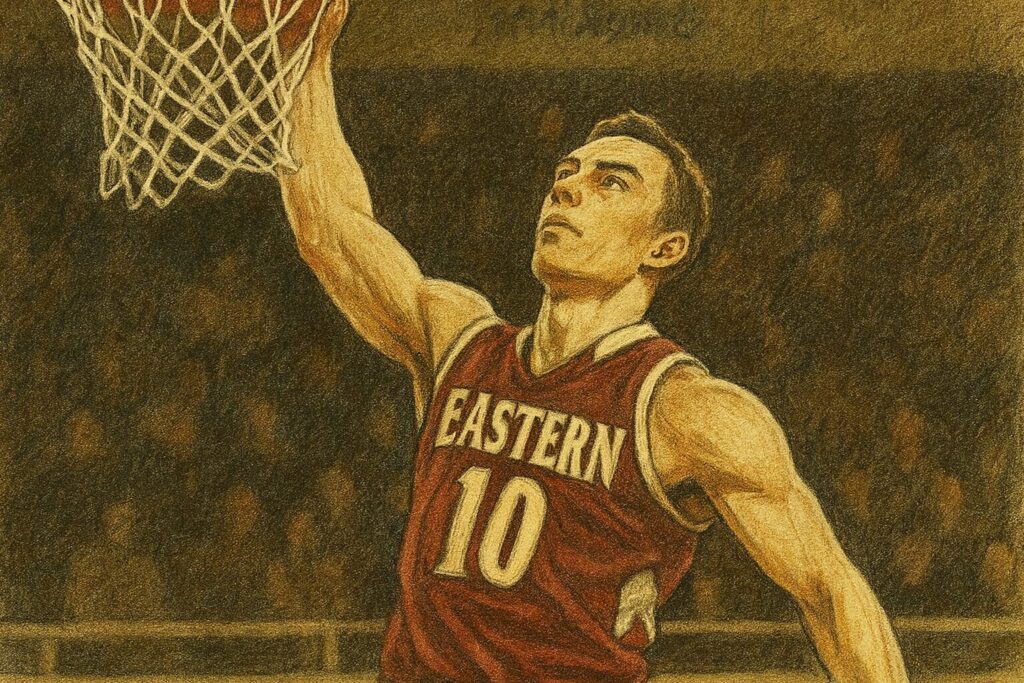

しかし卒業後はプロの道ではなく、三井住友海上バスケットボール部での実業団プレーを選択。長らく企業人として働く傍ら競技を続けていたが、2023年9月──30歳という節目の年に、B3所属のアースフレンズ東京Zでプロキャリアをスタートさせた。

当時の決断はバスケ界だけでなくビジネス界でも話題となり、「夢はいつでも叶えられる」というメッセージを体現する存在となった。

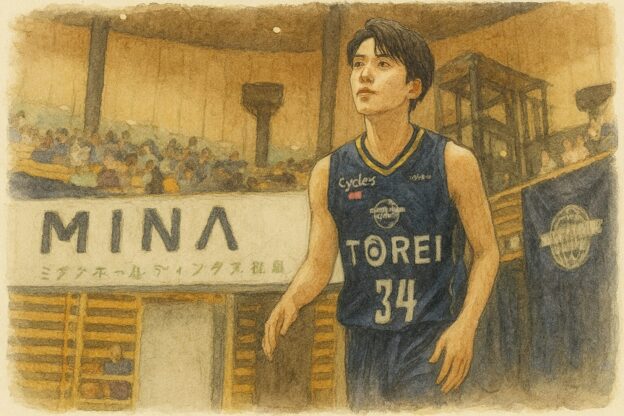

Bリーグでの2年間──決して長くはなかったが、濃密な日々

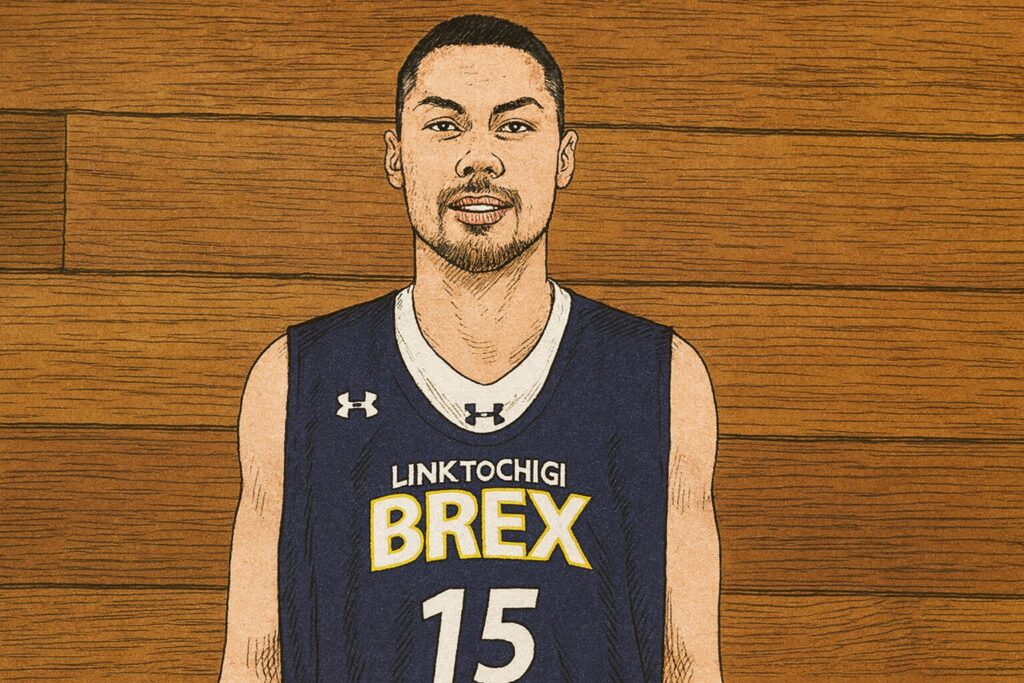

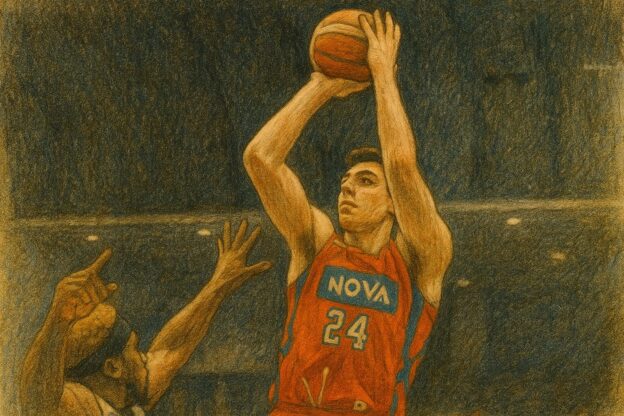

東京Zでは主にシューティングガードとしてプレー。身長177cm・体重77kgとBリーグでは小柄な部類ながら、堅実なディフェンスと判断力でチームに貢献。試合出場数こそ限定的だったが、その姿勢は“チームに希望をもたらすベテラン”として評価された。

しかし2025年6月末、契約満了とともに自由交渉選手リスト入り。Bリーグからの再契約は提示されず、池田は自ら引退という道を選ぶことになった。

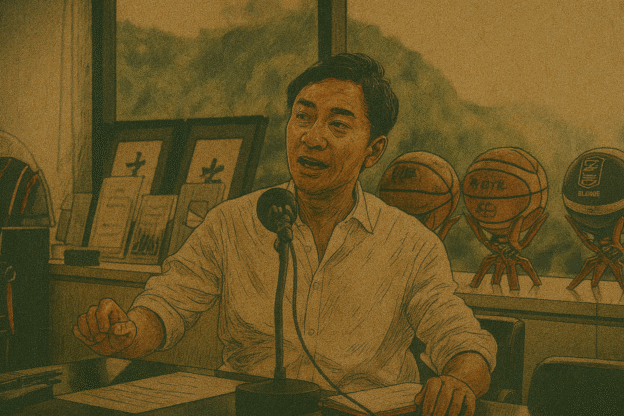

池田慶次郎が語った「この2年」──心からの感謝と前向きな決断

池田はX(旧Twitter)を通じて、心のこもった引退メッセージを投稿。以下、一部を抜粋する:

「2年間、たくさんの応援ありがとうございました。30歳で会社員を辞め、Bリーグの世界に挑戦し、様々な経験をすることができました。自分の人生に真正面から向き合うきっかけをくださった関係者の皆さまに感謝申し上げます。」

「25–26シーズンにおいて、プロ契約の条件提示をいただけませんでした。結果がすべての世界。悔しい気持ちはありますが、新たな道を探す決断をしました。この挑戦に一片の悔いなしです。」

SNSで多くのファンが「感動した」「勇気をもらった」と声を寄せており、池田の誠実な人柄と、真っ直ぐな思いが伝わってくるメッセージとなった。

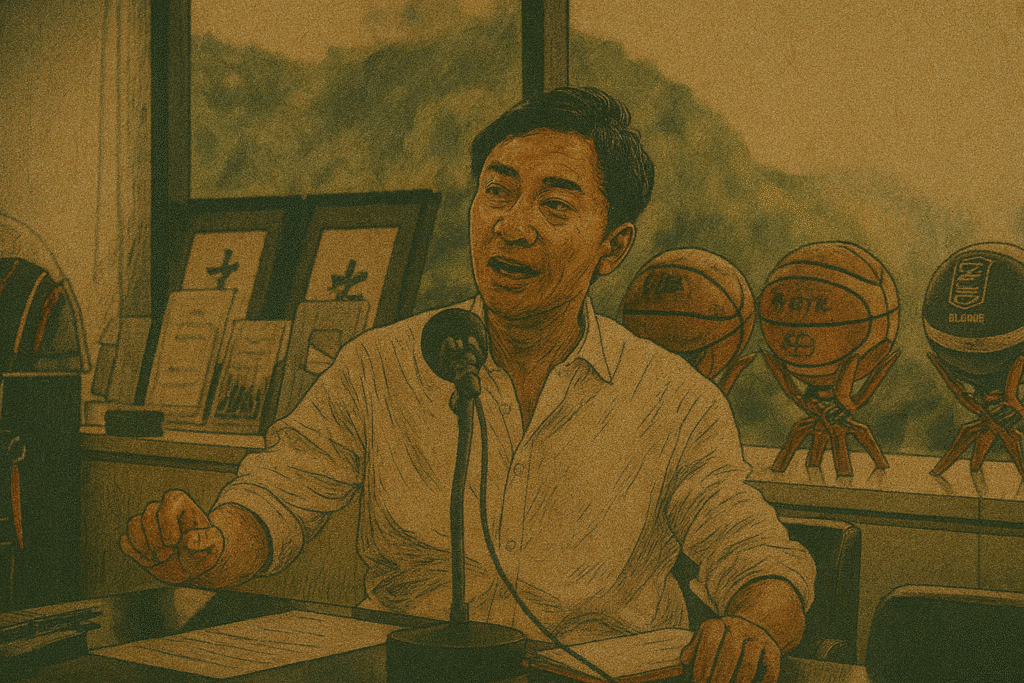

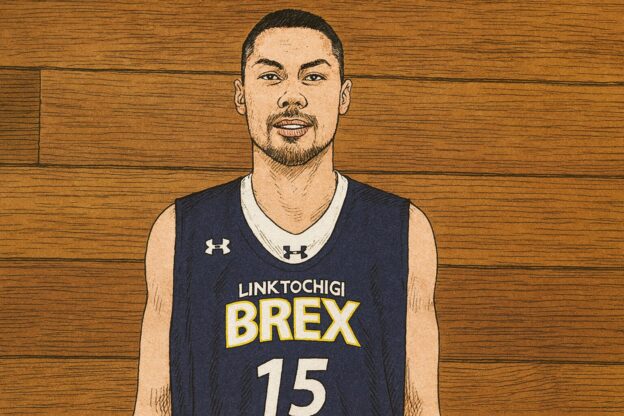

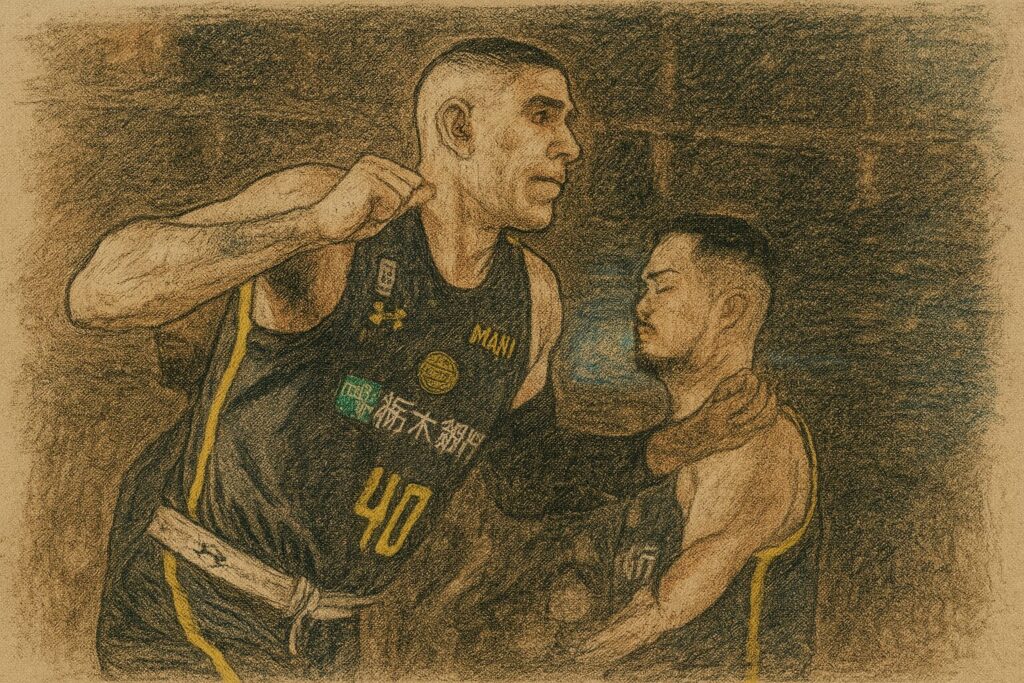

盟友・田渡凌もSNSで熱いメッセージを投稿

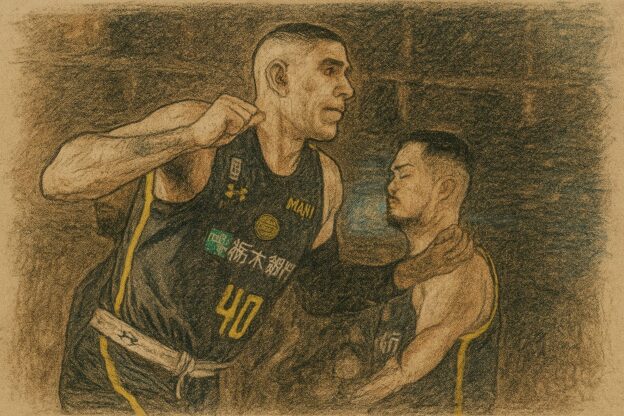

今回の引退に際して、池田の中高時代のチームメートであり、現役Bリーガーでもある田渡凌がXで反応。

「もう一回本気でバスケやりたい。2年前に慶次郎の口から出た言葉。俺は本当に嬉しかった。プロの世界に来て池田慶次郎がたくさんの人に応援してもらえたのが1番嬉しかった。俺はまだまだ頑張るぞ。お疲れ様、気魄。」

感情のこもった“同志からの言葉”に、多くのファンが胸を打たれた。

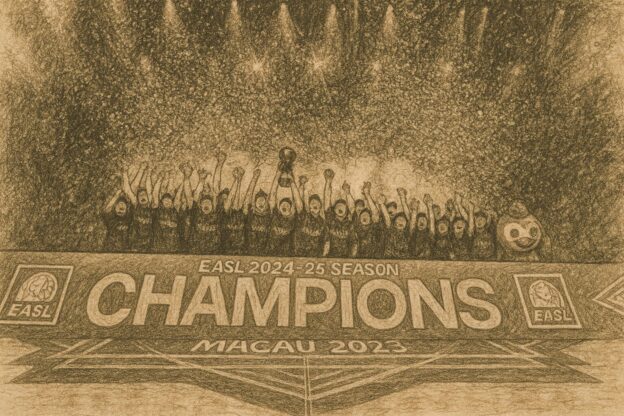

GL3x3視点:異色キャリアは3×3シーンにも活かされるか?

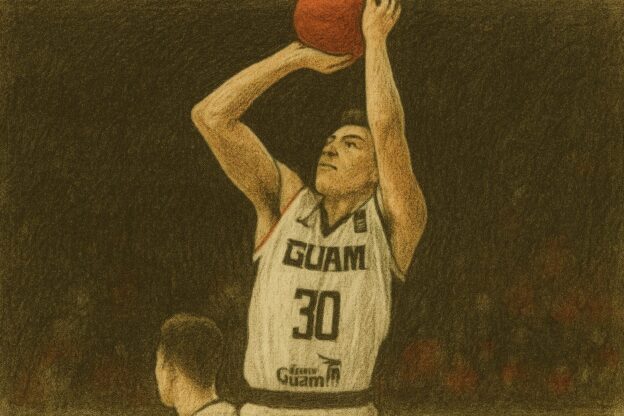

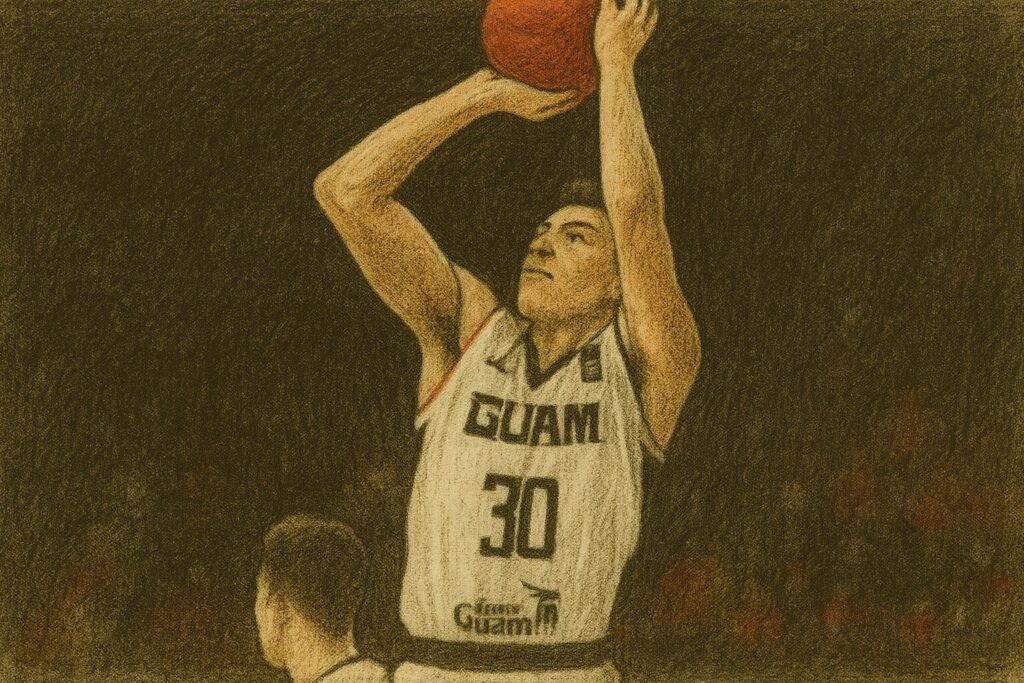

池田のように社会人経験を経てプロバスケに挑戦した選手は、3×3界にも徐々に増えている。例えば、元実業団選手が国内3×3リーグで躍動する例や、引退後に3×3プレイヤーとして復帰するケースもある。

池田本人も「第三章」と表現したように、今後のキャリアが競技外に限られるとは限らない。コーチ、メディア、地域貢献──その可能性の一つに、GL3x3のような次世代リーグが関わる未来もあり得る。

3×3では「経験・判断・効率的な身体操作」が求められるため、池田のような“バスケ頭脳型選手”は非常に有用。身体的全盛期を超えても活躍できる土壌があるのが、3×3バスケの魅力でもある。

“第三章”へと歩む池田慶次郎──挑戦の終わりは、新しい始まり

「一片の悔いなし」と言い切った池田慶次郎。その2年間は、キャリアの“寄り道”ではなく、人生の中でもっとも真剣にバスケットボールと向き合った時間だったのかもしれない。

今後の去就は未定ながら、彼の誠実さと行動力は、どのフィールドにおいても強く輝くことだろう。GL3x3をはじめとした次世代バスケの世界でも、彼のようなプレーヤーを受け入れる器が求められている。

社会人からプロへ──そして次なる道へ。

池田慶次郎という男が、人生においてバスケットボールを通じて得たものは、数字や記録では表せない「挑戦の価値」そのものだった。