東京八王子ビートレインズとは?地域密着型のバスケットボールクラブ

東京八王子ビートレインズ(Tokyo Hachioji Bee Trains)は、東京都八王子市を拠点とするプロバスケットボールクラブであり、現在はB.LEAGUEのB3リーグに所属している。2012年の創設以来、「地域とのつながり」と「情熱的なプレー」をキーワードに、数々のチャレンジと困難を乗り越えながら、地域密着型クラブとして確かな存在感を放ってきた。

クラブ設立の背景と名前の由来

創設者の川井明氏は、八王子市がバスケットボールが盛んな地域であること、そして2011年に新体育館が建設されたことに着目し、プロクラブ設立を構想。2012年には「東京八王子トレインズ」として活動をスタートさせた。クラブ名の「トレインズ(Trains)」は、八王子が交通の要所であり、電車のイメージと「人々の連携」を象徴する名前として命名された。

その後、2018年にはチーム名を「東京八王子ビートレインズ」に改称。「BEE」は“Basketball”のB、八王子の“はち=蜂”、そして“Be=存在”の意味を掛け合わせ、進化するチーム像を表現している。

リーグ遍歴:NBDLからB.LEAGUEへ、昇格と降格の軌跡

2015-16シーズンにはNBDL(ナショナル・バスケットボール・ディベロップメント・リーグ)に加盟。NBDL解散後、2016年よりB.LEAGUE創設と共にB3リーグへ参加。2017-18シーズンにはB3で優勝を果たし、昇格戦を制してB2昇格を決めた。しかし、2018-19シーズンは成績が振るわず1年でB3に降格。

特筆すべきは、どのカテゴリにいても変わらぬ地域貢献姿勢と、八王子市を拠点とした一貫したチームビジョンである。昇降格を経験するなかでも、若手育成やユース世代への普及活動を積極的に行い、地域バスケットボール文化の土壌を支えてきた。

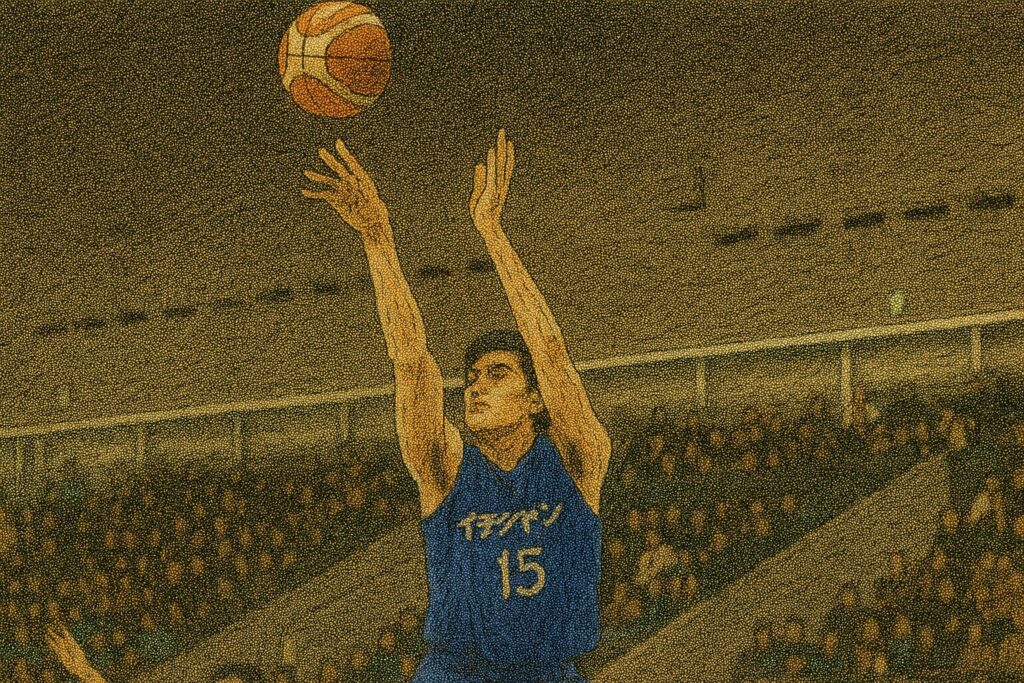

過去の名場面:B3制覇からB2昇格まで

2017-18シーズンは、ファーストステージ・レギュラーシーズン・ファイナルステージを完全制覇し、年間王者に輝いた。B2・B3入れ替え戦では、岩手ビッグブルズに83-55で快勝。圧倒的な攻守で昇格を果たしたこの試合は、今もファンの記憶に深く残っている。

経営再建と現在の体制:準加盟復活への道

2019年以降、経営面での課題が露呈。2020年にはB.LEAGUE準加盟資格を一時失い、財政健全化が大きなテーマとなった。新たにキャリアコンサルティング社長の室舘勲氏が運営代表に就任し、再建が始動。2022年には準加盟クラブに復帰し、翌年にはB2クラブライセンスも取得したものの、2024年には債務超過を理由にB2申請を取り下げるなど、再建は依然として道半ばだ。

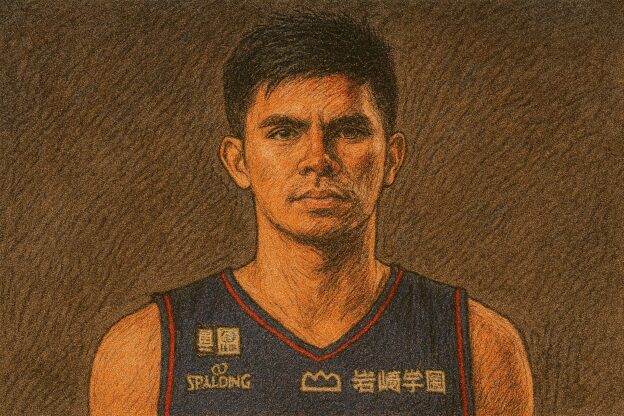

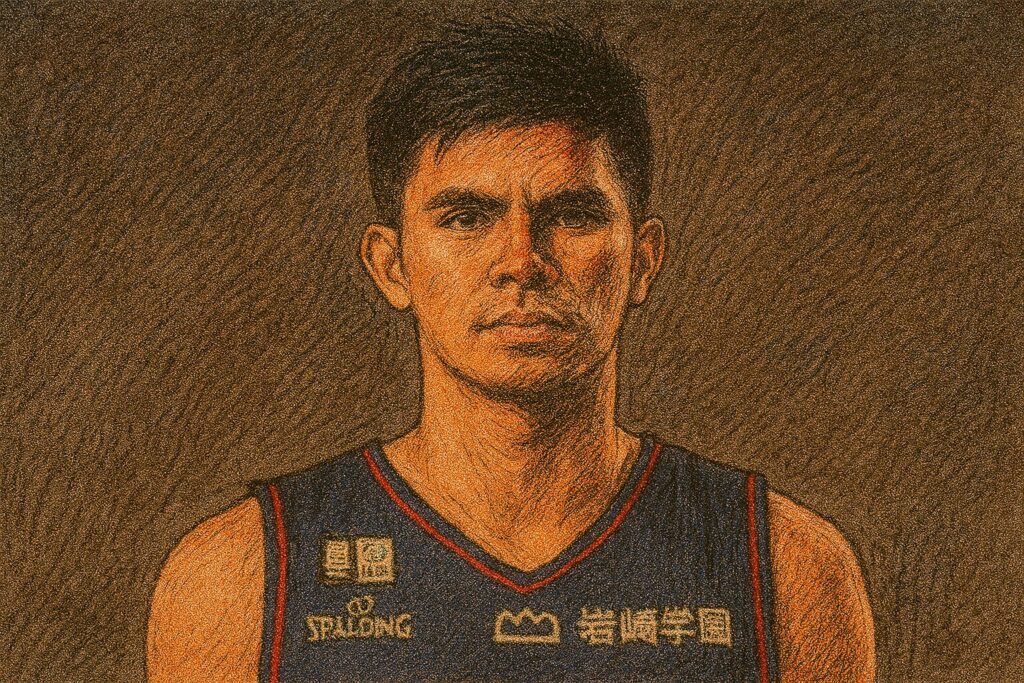

注目選手と今季(2025-26)ロスター

ロスター-1024x683.jpg)

2025-26シーズンの注目選手には、キャプテンであるPG大城侑朔(30歳)、Cクベマ・ジョセフ・スティーブ(23歳)、アメリカ出身のSFタレン・サリバンなどが挙げられる。経験豊富なベテランと、海外経験を持つ若手が融合し、新たなチームカラーを打ち出している。ヘッドコーチには2025年に就任した亀崎光博氏が再登場し、新体制での戦いに注目が集まっている。

エスフォルタアリーナ八王子:クラブのホームグラウンド

ホームアリーナは「エスフォルタアリーナ八王子」。メインアリーナは2,000人収容可能で、B3リーグの開催基準を満たす施設。試合以外にもバスケットボールクリニックや地域交流イベントなどが行われており、クラブと市民の繋がりを体感できる場となっている。

ファン・地域との関係とGL3x3との親和性

東京八王子ビートレインズは、地元ミニバスや学校訪問を重視し、ジュニア世代の育成やバスケ文化の裾野を広げてきた。GL3x3が掲げる「地域密着型3人制プロバスケ」の理念とも親和性が高く、将来的な3×3参入や連携の可能性も期待される。特に、U15チームの運営は、育成年代でのGL3x3参画に向けた布石とも捉えられる。

今後の展望:再びB2の舞台へ、そして3×3への挑戦も?

直近3シーズンの戦績は決して芳しくはないが、若手中心の構成に切り替え、チーム再編が進行中。新ヘッドコーチのもと、攻守のバランスを整え、再びB2昇格を目指す。その一方で、3×3を通じた新たな露出や、クラブの価値を再構築する動きにも注目が集まる。GL3x3とのコラボレーションや、地域3×3イベントの開催も視野に入れることで、より多角的な展開が期待される。

まとめ:挑戦を続ける「八王子発」プロバスケクラブ

創設から10年以上、東京八王子ビートレインズは幾多の困難に直面しながらも、地域に根差した活動とバスケットボールへの情熱を絶やすことなく歩んできた。再びB2の舞台へ戻る日を目指し、そして3×3という新領域にも一歩を踏み出す可能性を秘めた今、クラブの進化に注目が集まっている。八王子市民と共に成長してきたその歩みは、これからの日本バスケット界にとっても重要な存在である。

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)