ゴーストスクリーンとは?──“幻”が生み出すリアルなズレ

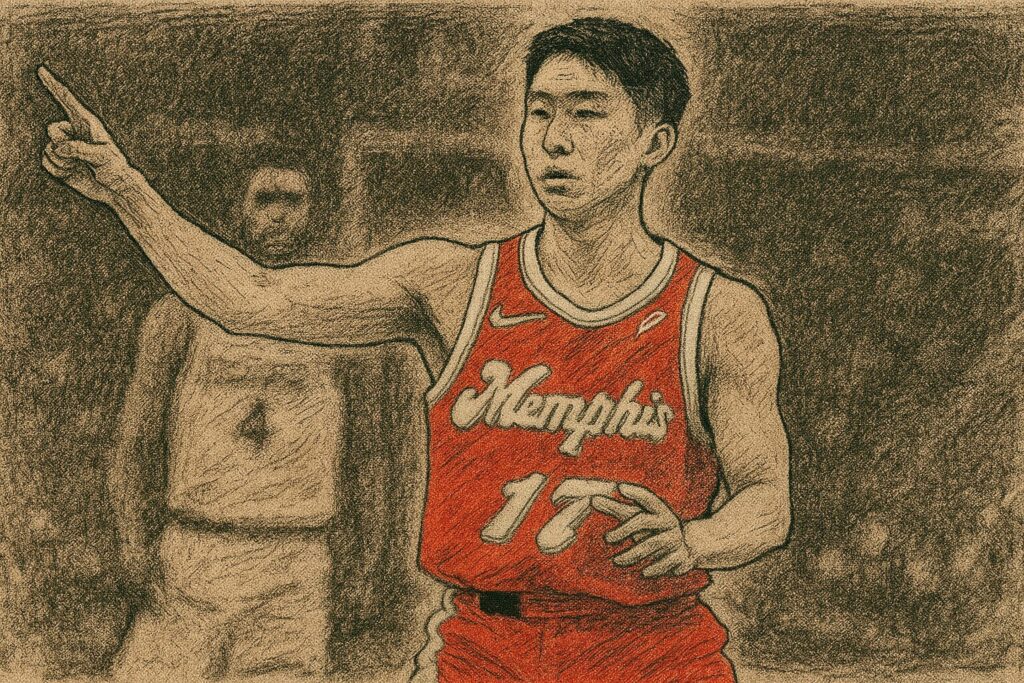

現代バスケットボールでは、相手の意表を突く「タイミング」と「駆け引き」が戦術の肝となっている。その中でも今、静かなブームを巻き起こしているのが「ゴーストスクリーン(Ghost Screen)」だ。

スクリーンを“かけるふり”をしてすぐスリップする、つまりスクリーンを実行せずに抜けるこの動きは、ディフェンスの認知を狂わせ、結果的にオフェンスにとって大きなアドバンテージを生む。

この戦術は特に、3×3バスケのような狭い空間でダイナミックに機能する。スクリーナーがコンタクトを避け、スリップやポップに移行する瞬間が、まさに“戦術の転換点”となるのだ。

なぜゴーストスクリーンが強いのか?──ディフェンスの「読み」を逆手に取る

通常のピック&ロールでは、スクリーナーがディフェンダーにコンタクトを取り、スペースを作ってからロールやポップに展開する。だがゴーストスクリーンでは、スクリーンに入るふりをしながら即座にスリップ。これにより、スイッチを構えたディフェンス陣に“無駄な準備”をさせ、認知と反応の間に生じる「ズレ」を突く。

このズレによって起こる現象は以下の通り:

– パスが通りやすくなる(スリップ先が空く)

– ヘッジが空振りし、ドライブが容易になる

– スイッチの判断ミスでスクランブル発生

– 結果として、オープンショットやミスマッチが生まれる

つまり、相手が“用意していた守備”を無効化する力が、この戦術にはある。

代表的な3つのパターン:ゴーストスクリーンの使い分け

以下の3つは、実戦で非常に効果的なゴーストスクリーン活用例だ。

① ゴーストフレア(Ghost Flare)

ウィングでのフレアスクリーンに見せかけてスリップ。ゾーンやヘルプDFが強めの場面では、逆サイドからのパスでオープンが生まれやすい。

② ゴーストホーンズ(Ghost Horns)

ホーンズセット(両エルボーにスクリーナー)から、一方が早期にスリップ。もう一方が残っているように見せることで、ヘルプ判断を迷わせる。

③ ゴーストズーム(Ghost Zoom Action)

ズームアクション(DHO含む)において、スクリーンの途中でスリップ。ディフェンスはDHOかと思い対応に遅れ、オフェンスの展開にズレが生まれる。

NBA・FIBAでの活用事例──トップレベルの証明

このゴーストスクリーンは、もはや“裏技”ではない。NBAではステフィン・カリーやクレイ・トンプソンによる「ゴーストピンダウン」や、ルカ・ドンチッチ、ジェームズ・ハーデンの“スリップを生かすパス”が定番化。

FIBAではセルビアやスペイン、日本代表なども採用。日本代表は2024年のパリ五輪強化段階で、オフボール・ゴーストの導入を実施している。

導入のコツと注意点──IQと連携がカギ

ゴーストスクリーンは高度な戦術だが、成功には以下の要素が欠かせない:

- タイミング:早すぎるとスクリーンに見えず、遅いと通常のピックに。フェイク感を残すスリップがベスト。

- 連携:ボールハンドラーとスクリーナーが事前に意図を共有しておくことが大前提。

- 頻度:連発は逆効果。通常のピックと混ぜて“裏の選択肢”にすることが重要。

- サインの共有:特にユースやアマチュアでは、アイコンタクトやジェスチャーの事前打ち合わせが成功率を高める。

3×3バスケにおける価値──時間とスペースを支配せよ

3×3は24秒ではなく12秒ショットクロックで進行し、さらにスペースが狭いため、1秒のズレ・1歩のミスが勝敗を左右する。

ゴーストスクリーンは、この短時間でディフェンスを“空振らせる”手段として理想的だ。スイッチ前提の守備を“空スクリーン”で揺さぶることで、トップでの1on1やハンドオフへスムーズに繋がる。

特に下記のシチュエーションで強力:

– スイッチディフェンスが多い大会

– ハンドオフからの展開を重視する戦術

– シューターにズレを与えたい場面

GL3x3でも今後、オフボール→オンボールの流れでゴーストを使うケースが増えていくだろう。

ゴーストスクリーンの発展型:進化する“幻術”

ゴーストスクリーンは、そのシンプルさゆえに多様なバリエーションに発展する可能性を秘めている。以下は、近年注目されつつある進化系アクションだ。

① リリース・ゴースト(Release Ghost)

パスを出した直後の選手がスクリーンに見せかけてスリップし、再びボールを受け取る動き。これは特に「パス&フォロー」型のオフェンスに組み込みやすく、ボールの流れを止めずにディフェンスを惑わせる。

② オフボール連携型ゴースト

ウィークサイドでのゴーストアクションを経由し、オンボール側へスペーシングとズレを提供。ゾーンディフェンスのシフトを誘発し、ミスマッチを生みやすい。

③ ゴースト→リスクリプション

ゴーストを仕掛けてから一度スペースを空け、再度逆側からスクリーンを仕掛け直す“二段構え”の動き。これはいわば「ゴーストフェイク」→「本命スクリーナー」への布石とも言える。

このような進化型を取り入れることで、チームのオフェンスは一段上の読み合いへと進化する。特に、3×3のような“予測と即応”が勝敗を分けるフォーマットでは、これらの応用力が鍵となる。

コーチング視点でのゴーストスクリーン指導法

ジュニアカテゴリやアマチュアチームでも導入できるよう、ゴーストスクリーンは段階的なトレーニングが有効である。以下に、指導現場で使えるフェーズ別ドリル例を示す。

- フェーズ1:動きの理解。スリップと通常ピックの違いを座学+スローモーションで確認。

- フェーズ2:2on2での実践。スリップタイミングの調整、ボールマンの視線と判断の確認。

- フェーズ3:3on3での組み合わせ。ウィークサイドの合わせやディフェンスのヘルプ読みも併用。

- フェーズ4:実戦形式で“ゴーストorピック”の判断を混在させる。状況判断力を養う。

こうしたドリルを通して、単なる「フェイク」ではなく、“戦術の選択肢”として選手に浸透させることが重要だ。

ゴーストスクリーンを使いこなす未来のプレイヤーへ

ゴーストスクリーンは、バスケットボールが「技術」だけでなく「知性」の競技であることを象徴する戦術である。今後、3×3だけでなく5on5でもその活用度は広がっていくと予想される。

データ分析が進む現代バスケにおいて、予測可能性を破壊する“不可視の戦術”こそ、差を生む鍵となる。ゴーストスクリーンの本質は、目に見えない“意図”を操ること。

次世代のプレイヤーたちが、ただ速く、ただ強く、だけでなく、“考えて仕掛ける”能力を磨くことで、バスケットボールはさらに多層的で知的なスポーツへと進化していくだろう。

」とは?-1024x683.jpg)