ファウルとは?バスケットボールにおける基本ルールの一つ

バスケットボールにおける「ファウル(ファールとも表記)」とは、ルールに反する行為のうち、身体接触を伴う不当なプレーやスポーツマンシップに反する行動を指します。試合をフェアに進行させるため、ファウルは非常に重要なルールの一つです。

ファウルには主に4つの種類があり、内容に応じて罰則が異なります。個人プレイヤーに課されるものが多いですが、コーチやチームに対しても適用されるケースがあります。

ファウルの種類とその違い

- パーソナル・ファウル:プレイヤー同士の身体接触による反則で、最も一般的なファウル。

- テクニカル・ファウル:暴言や抗議など、プレー外でのスポーツマンシップに反する行為。

- アンスポーツマンライク・ファウル:意図的・悪質と判断されるプレー。

- ディスクオリファイング・ファウル:即退場を命じられる重大な違反行為。

なお、チームに課されたファウルは基本的にヘッドコーチに記録され、ゲームへの影響も大きくなります。

個人ファウルの限度とファウルアウト

一人のプレイヤーがファウルを繰り返すことで、出場継続ができなくなるルールが存在します。これを「ファウルアウト」と呼びます。

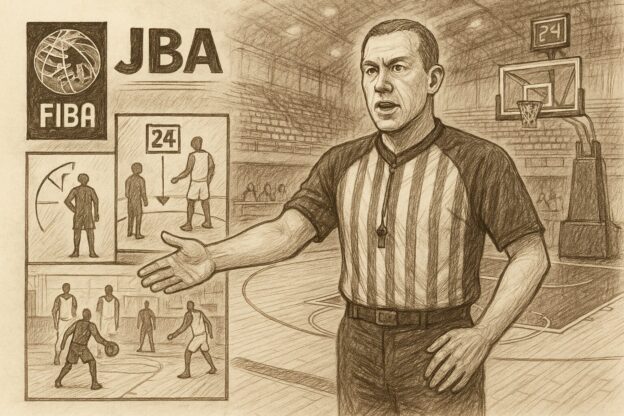

- FIBA(国際ルール)や日本国内ルール:個人ファウル5回で退場

- NBA:個人ファウル6回で退場

ファウルアウトとなった選手は審判から告げられた後、交代を行い、その試合にはもう出場できません。ただし、チームベンチにはとどまることが許され、以降の試合への影響は原則としてありません。

失格退場が適用されるケースとは?

以下のケースでは、ファウルアウトとは異なる失格退場が命じられます:

- アンスポーツマンライク・ファウルを2回犯した場合

- テクニカル・ファウルを2回受けた場合

- 1回のディスクオリファイング・ファウルを宣告された場合

これらの場合、対象選手はロッカールームまたは体育館の外に退場させられます。ファウルアウトと異なり、ベンチに残ることはできません。

ファウルに対する罰則とフリースローの仕組み

ファウルが発生すると、その内容に応じて対戦相手に特定のアドバンテージが与えられます。

- ショット動作中にファウル→得点が決まれば「+1本のフリースロー」、外れれば2本または3本のフリースロー

- テクニカル・ファウル→1本のフリースロー

- アンスポーツマンライク・ファウル/ディスクオリファイング・ファウル→ショット動作の有無に関わらず2本のフリースロー

- 通常のパーソナル・ファウル(ショット動作外)→相手ボールでスローイン

ファウルを受けたプレイヤーがショットの動作中であるか否かが、フリースローの本数や判定に大きく影響します。

チームファウルとその影響

バスケットボールでは、個人ファウルだけでなく、チーム全体のファウル回数にも注意が必要です。各クォーターごとにファウルが累積され、一定数に達するとペナルティが課されます。

- チームファウル4回目までは:通常通りのスローインまたはショットによるフリースロー

- チームファウル5回目以降:相手に必ず2本のフリースロー

特にクォーター終盤では、チームファウルの累積が試合の流れを大きく左右します。

クォーター間・オーバータイムでのファウル扱い

以下の時間帯に発生したファウルは、特定のクォーターに割り当てられます:

- 第1Q開始10分前・各Q間のファウル:次のクォーターに計上

- オーバータイム中のファウル:第4Qのファウルとして処理され、チームファウルに累積

これにより、オーバータイム中も第4Qの流れが継続する形で進行します。

まとめ|ファウルを理解することが勝利への第一歩

バスケットボールにおけるファウルは、単に「反則行為」ではなく、戦術・心理・体力面にも関わる重要な要素です。ファウルの種類や罰則、チームファウルとの関係を正しく理解することで、プレイヤーとしての成長や試合での優位性に大きな差が生まれます。

特に3×3やBリーグ、FIBAのルールにおいては微妙な違いもあるため、最新ルールに触れておくことも重要です。ルールを知り、状況判断を磨くことで、よりスマートなプレーが可能になるでしょう。