はじめに:過疎地域から世界を目指すチーム

群馬県みなかみ町を拠点とする「MINAKAMI TOWN.EXE」は、3人制バスケットボールのプロチームとして2018年に誕生した。チームのスローガンは「みなかみから世界へ」。人口2万人以下という過疎指定地域から、国内トップリーグ「3×3.EXE PREMIER」や「3x3UNITED」に参戦し、さらに国際舞台へ挑戦する姿は、スポーツを通じた地域創生の象徴的存在となっている。

本記事では、MINAKAMI TOWN.EXEの歩みを「成績」「選手・スタッフ」「地域活動」「国際挑戦」「将来展望」の切り口から徹底解説する。

チーム概要と理念

– **創設**:2018年2月

– **本拠地**:群馬県みなかみ町

– **チームカラー**:緑

– **スローガン**:「みなかみから世界へ」

– **運営母体**:特定非営利法人 MINAKAMI TOWN スポーツクラブ

– **参戦リーグ**:3×3.EXE PREMIER、3x3UNITED

みなかみ町は観光と農業の町である一方、少子高齢化と人口減少が進む過疎指定地域。チームは3×3という新興スポーツを活かし、地域の魅力を発信するとともに、町の活性化を担うことを目的に活動している。ロゴは名峰・谷川岳をモチーフにデザインされ、地域性を前面に押し出している。

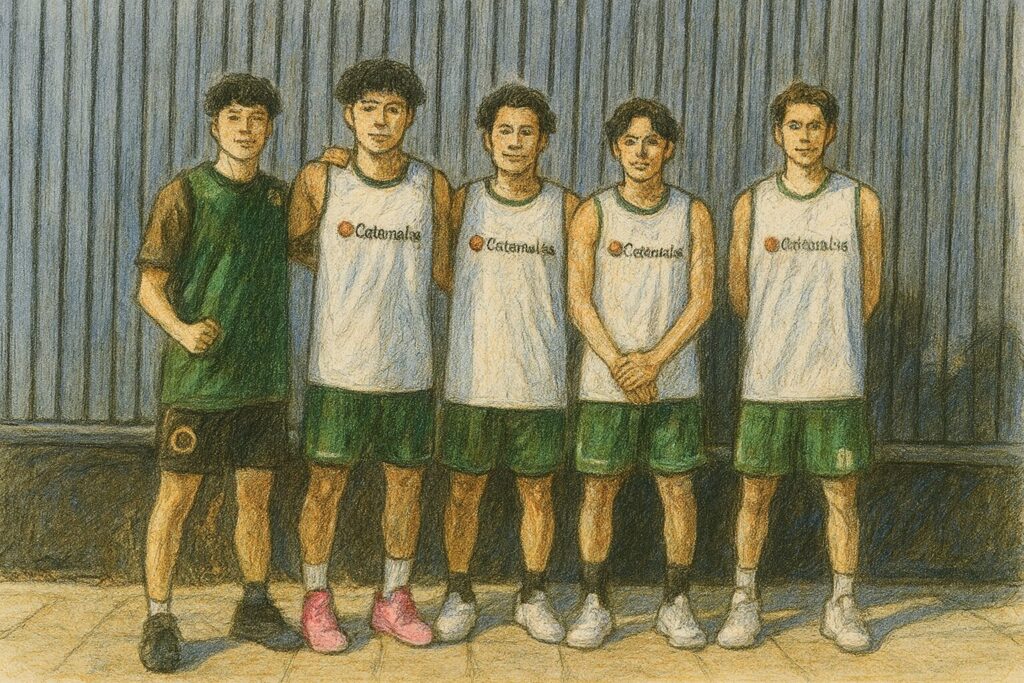

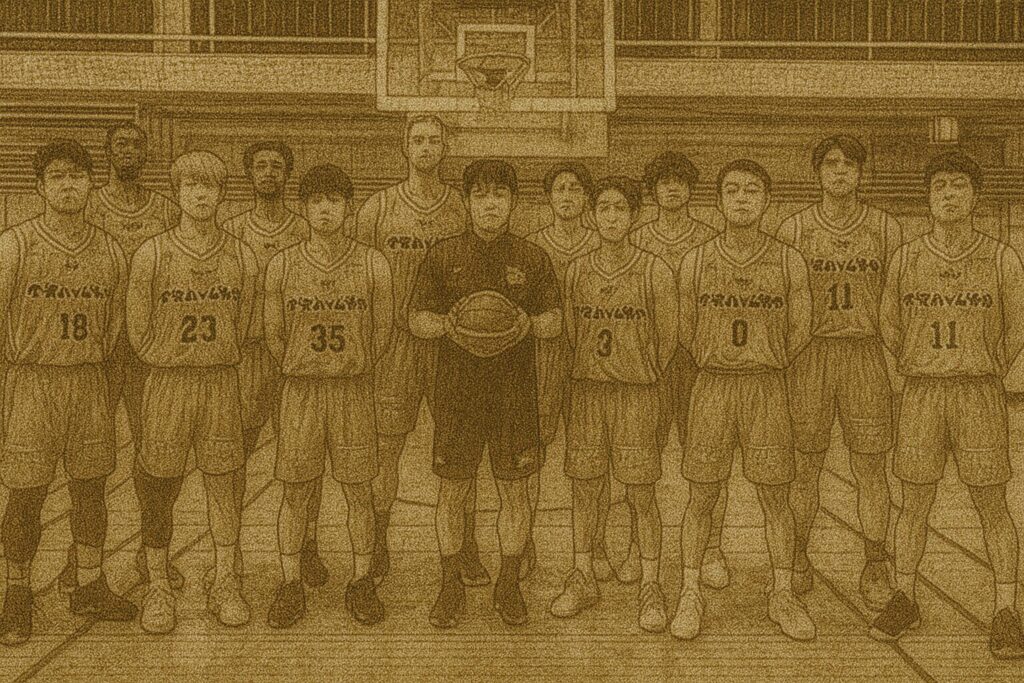

選手・スタッフ陣容

2025シーズンの選手は以下の通り。

– 森田蓮(#0/173cm/群馬県みどり市出身)

– 日下謙人(#5/190cm/群馬県渋川市出身)

– クベマ・ジョセフ・スティーブ(#13/204cm/コンゴ民主共和国出身)

– 柄澤日向(#24/181cm/群馬県高崎市出身)

– 大塚俊(#1/190cm/みなかみ町出身・代表)

– 加藤英寿(#8/197cm/東京都出身)

– 野平雄太(#45/177cm/群馬県太田市出身)

– 横山順司(#2/174cm/埼玉県出身)

– 渡邉陸(#10/182cm/埼玉県出身)

– 坂東秀梧(#18/180cm/群馬県安中市出身)

スタッフには小野寺恵介ヘッドコーチ、大久保賀章ら複数のトレーナー、広報担当の笹口真希が名を連ね、充実したサポート体制を整えている。群馬県出身選手が多く、地元に根ざした人材構成が特徴だ。

リーグ成績の歩み

MINAKAMI TOWN.EXEは、毎シーズン着実に勝率を高めてきた。

– 2018年:11勝13敗(勝率45.8%)

– 2019年:13勝11敗(勝率54.1%)

– 2020年:6勝4敗(勝率60%)

– 2021年:12勝3敗(勝率80%)

– 2022年:23勝7敗(勝率76.6%)

– 2023年:15勝9敗(勝率62.5%)

– 2024年:16勝9敗(勝率64%)

– 2025年:22勝5敗(勝率81.5%、ランキング4位)

特に2025年シーズンはラウンドごとに安定した戦績を残し、平均得点19.5点、KO率81.8%という圧倒的な数字を叩き出している。

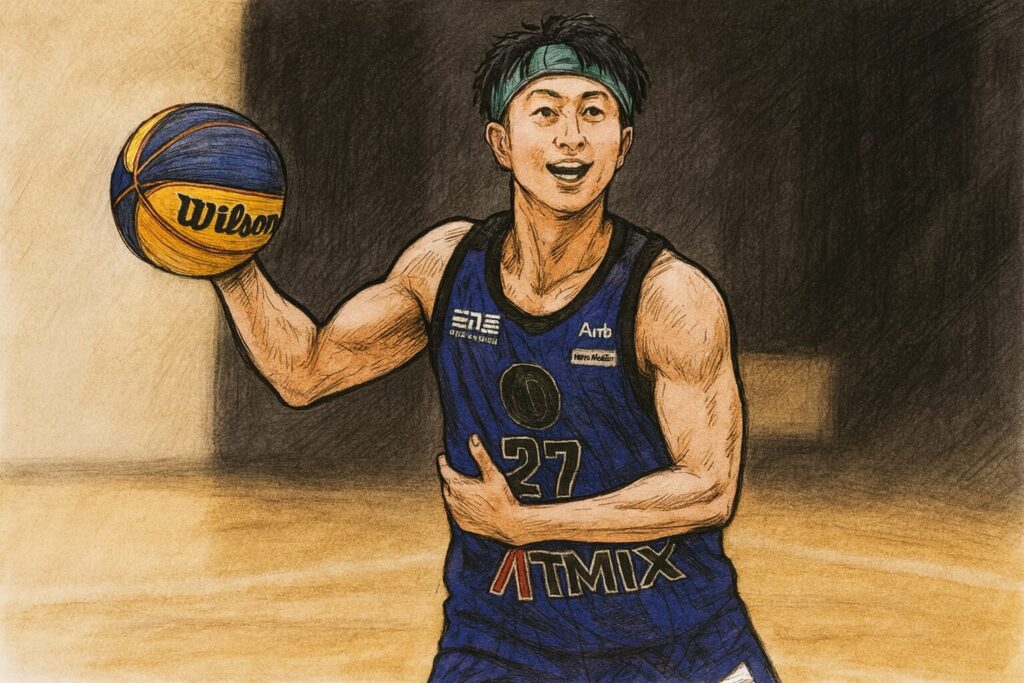

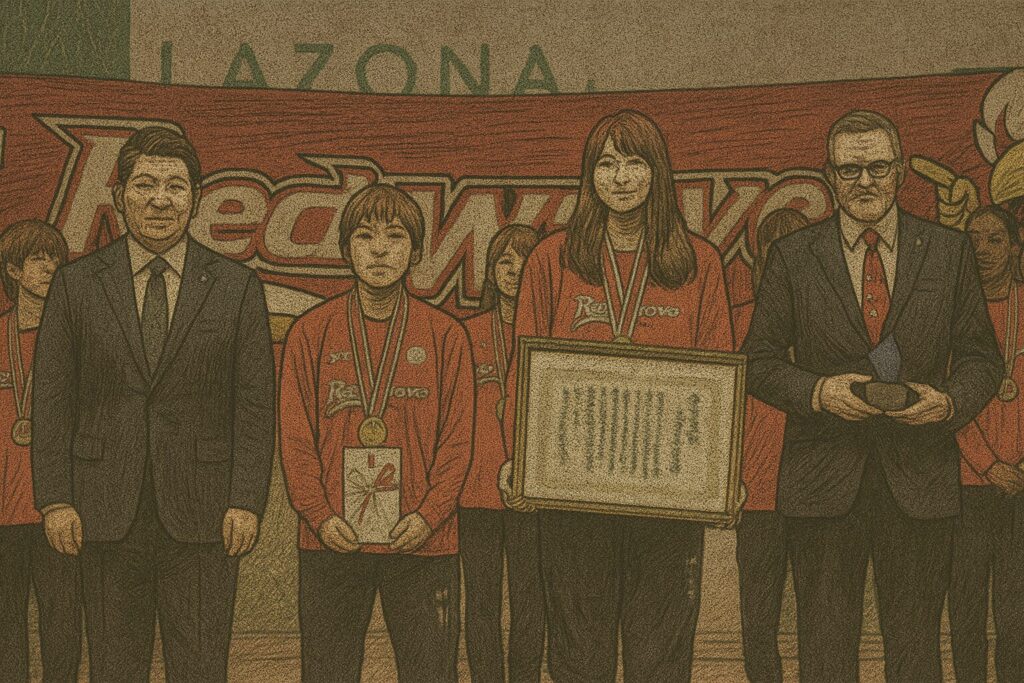

ハイライト:開幕ラウンド優勝とMVP坂東秀梧

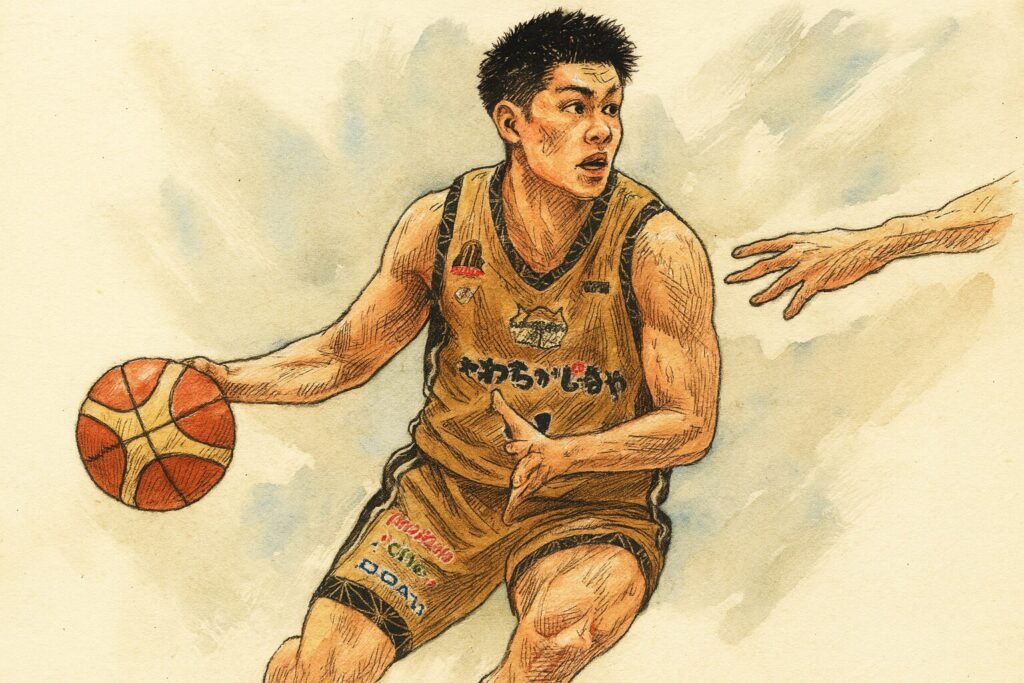

2025年5月18日、ワテラス会場で行われたシーズン開幕ラウンドにおいて、MINAKAMI TOWN.EXEは見事に優勝を果たした。MVPには#18坂東秀梧が選出され、準決勝TOKYO VERDY.EXE戦でのゲームウィナーを含め、勝負強さを発揮。#10渡邉陸とのコンボガードコンビ、さらに新加入の外国籍選手の活躍が噛み合ったことが勝因となった。

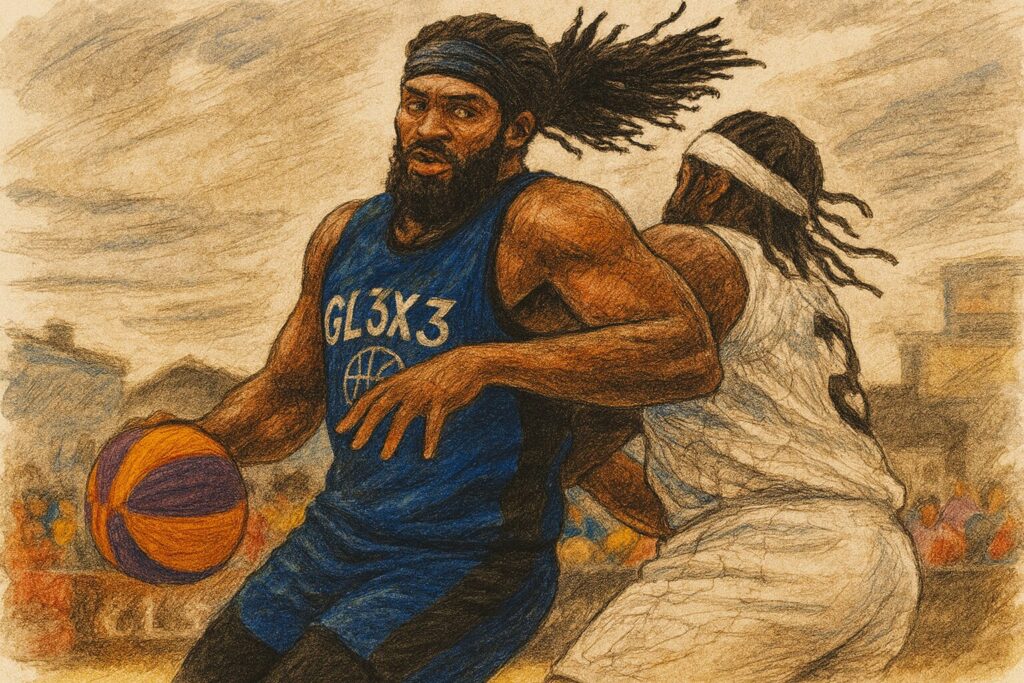

国際挑戦の歴史

MINAKAMI TOWN.EXEは早くから海外に目を向けてきた。2019年にはクラウドファンディングを活用し、日本チームとして初めてオーストラリアのプロ3×3リーグ「3×3 PRO HUSTLE」に参戦。当時から「世界基準の舞台で戦う」という理念を明確に示していた。

2024年には3×3.EXE PREMIERプレーオフでベトナムや多国籍チームと対戦し、国際経験を積んだ。そして2025年には「SAIGONECT MINAKAMI.EXE」としてベトナム進出を実現し、地域発のクラブが国際展開を果たす稀有な存在となっている。

地域活動と社会的役割

MINAKAMI TOWN.EXEは「プロチーム」でありながら「地域クラブ」としての顔も持つ。

– **アカデミー事業**:新島学園や高崎市でスクールを運営し、小中学生に指導機会を提供。初回体験や低価格設定で間口を広くしている。

– **地域リノベーション**:2018年に水上温泉街に拠点を構え、空き店舗対策や商店街活性化に関わる。代表の大塚俊は「スポーツを通じて温泉街を盛り上げる」ことを掲げ、リノベ事業と連動。

– **ボランティア活動**:介護施設でのサポートなど、選手による地域貢献を継続的に実施。

これらの取り組みは、チームが単に勝敗を追うだけでなく、地域社会に根ざした存在であることを示している。

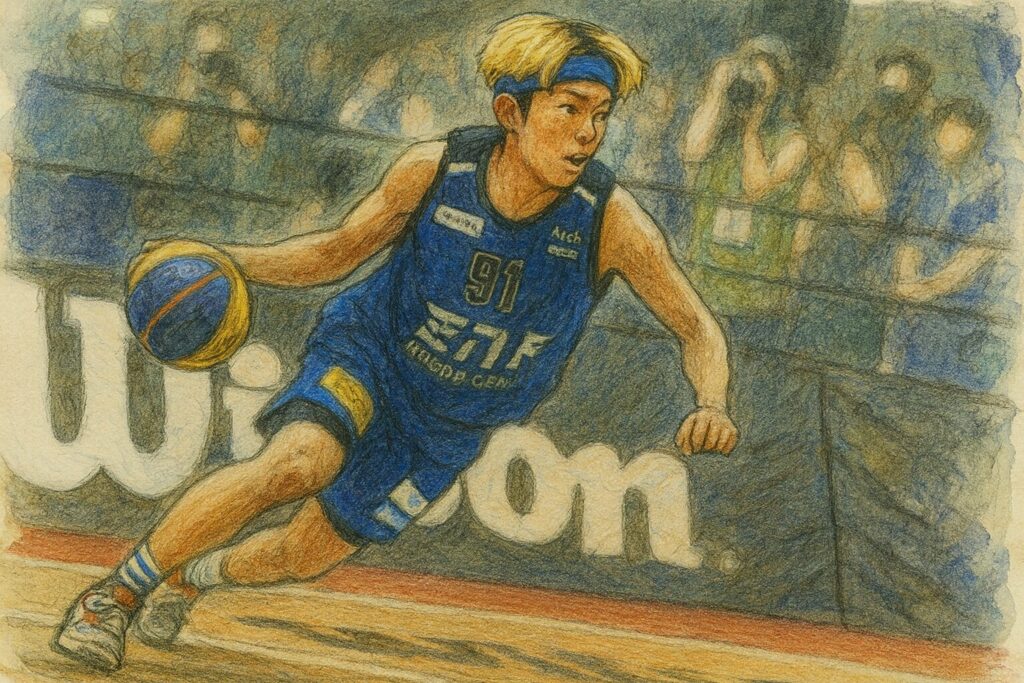

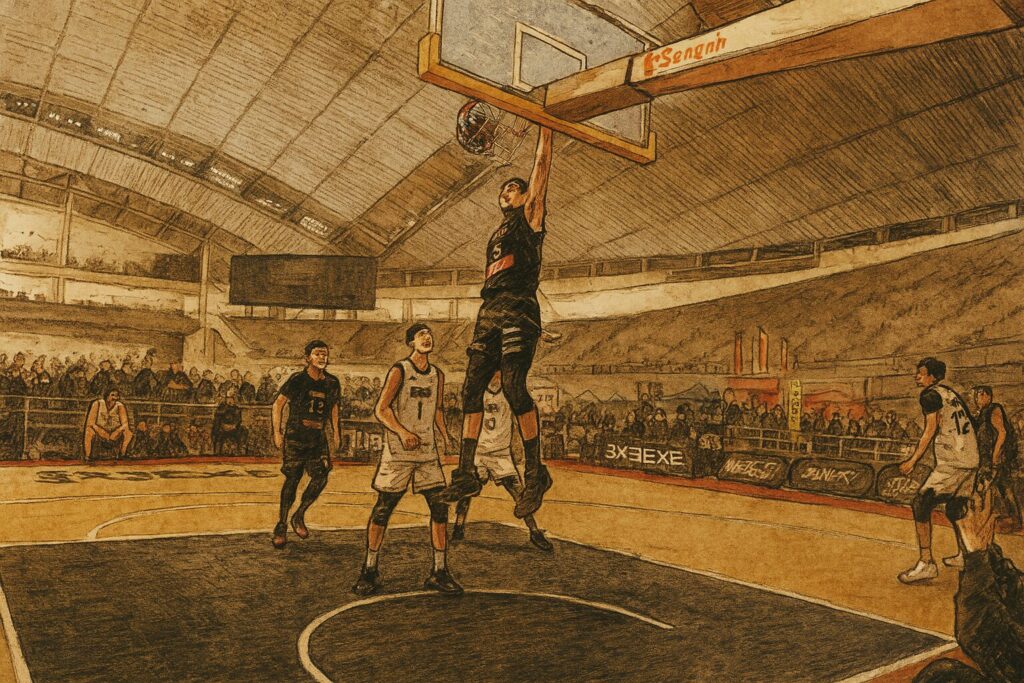

3x3UNITEDホームラウンドでの戦い

2024年10月には「3x3UNITED EAST AREA MINAKAMI ROUND」をホーム開催。MINAKAMI TOWN.EXEとセカンドチーム「MINAKAMI FROM AQUA」が出場し、決勝では信州松本ダイナブラックスに1点差で惜敗し準優勝。地域を挙げた一大イベントとして盛況となり、YouTubeチャンネル「ミナタウチャンネル」で試合が配信された。

ファンエンゲージメントと発信力

– **公式SNS**:Instagramフォロワーは3,400人以上。

– **公式アプリ**:試合情報や順位表をチェック可能。

– **YouTube「ミナタウチャンネル」**:選手の挑戦企画や試合配信を発信。

– **公式グッズ販売**:Tシャツ、パーカー、トートバッグなどを展開。

これらは地方クラブとしては異例のデジタル発信力であり、ファンベースの拡大に成功している。

将来展望:オリンピック選手輩出へ

3×3は東京オリンピックから正式種目となり、世界的にも競技人口が増加している。MINAKAMI TOWN.EXEは「みなかみからオリンピック選手を輩出する」ことを目標の一つに掲げ、育成・国際挑戦を続けている。

2025年シーズンの好調を足掛かりに、プレーオフでの上位進出、さらにはWORLD TOURでの優勝を目指す姿勢は、今後の3×3界において注目すべき存在だ。

まとめ

MINAKAMI TOWN.EXEは、

– 過疎地域から誕生した唯一のプロ3×3クラブ

– 国内トップリーグで勝率8割超の強豪

– 地域リノベーションやアカデミー活動で社会的役割を果たす存在

– 早期から海外挑戦を続け、ベトナム進出も実現した国際派チーム

というユニークな特徴を持つ。

「みなかみから世界へ」というスローガンは単なる言葉ではなく、地域と世界をスポーツで結びつけるリアルなビジョンである。今後も3×3シーンにおける注目株として、国内外での飛躍が期待される。