Bプレミア、選手登録期限を「最終節まで」延長へ

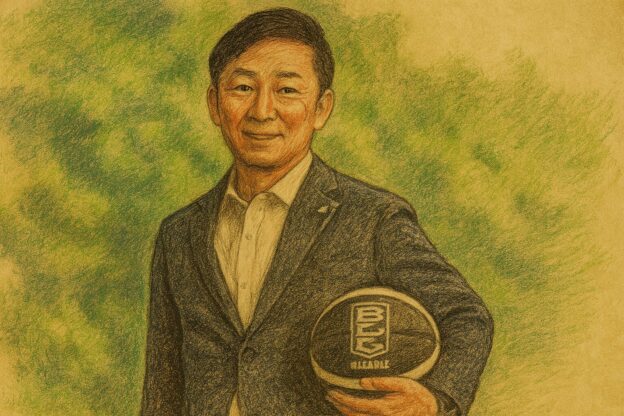

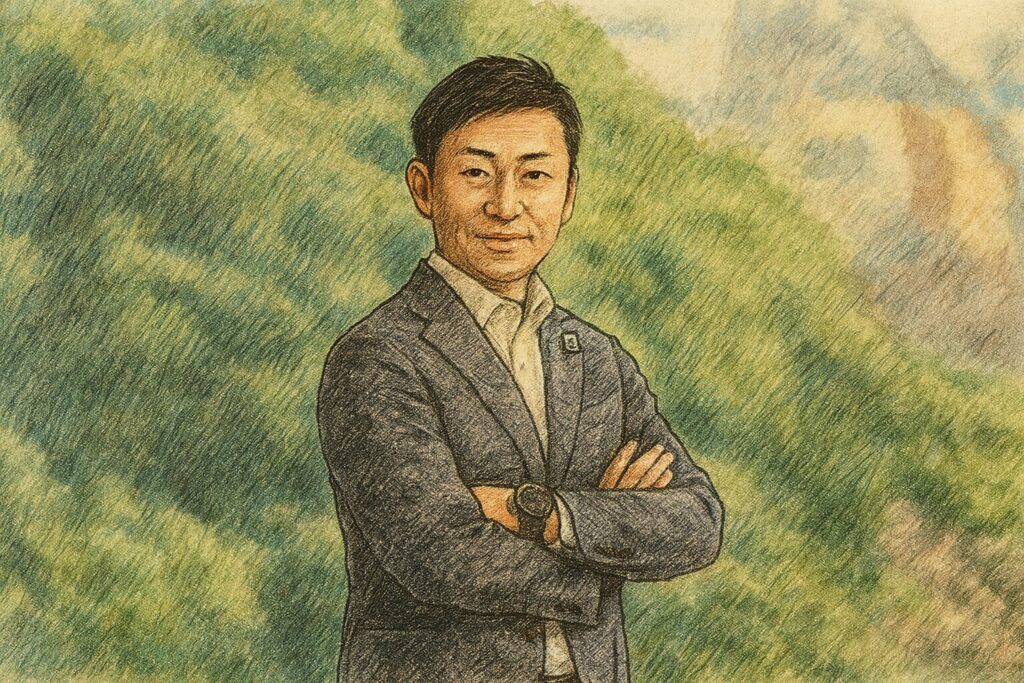

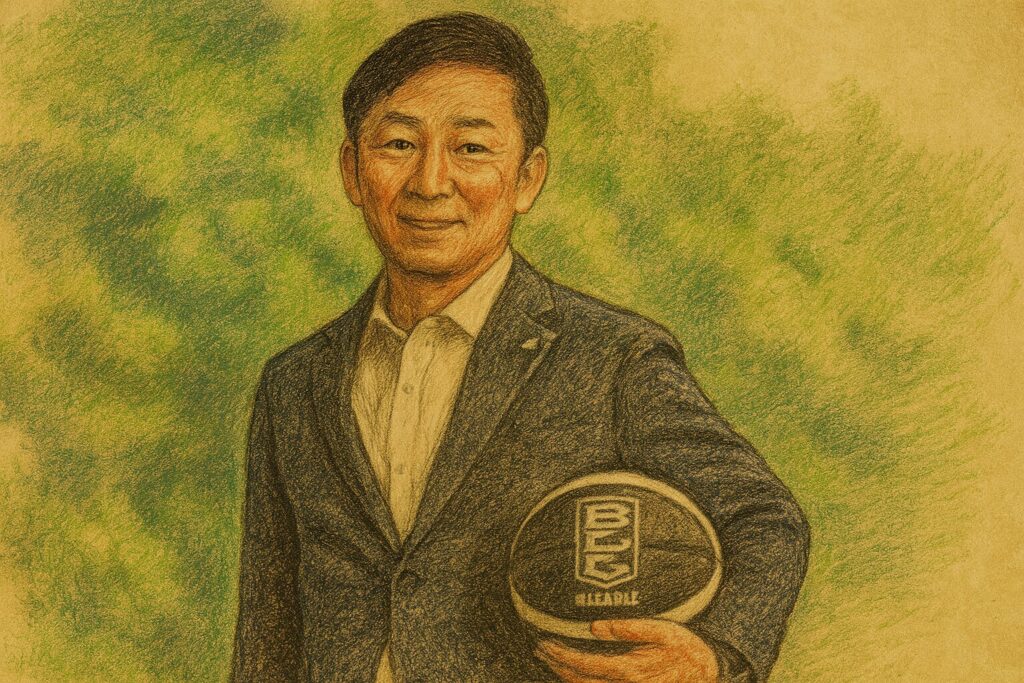

2025年7月8日に実施されたBリーグ理事会後のメディアブリーフィングにて、島田慎二チェアマンが2026-27シーズンから始動する「B.PREMIER(Bプレミア)」に関する新たな制度運用について発表した。最も注目されたのは、選手登録最終日のルール見直しである。Bプレミアでは、これまで「レギュラーシーズン3/4終了時点」とされていた登録締切を、「レギュラーシーズン最終節」まで延長する方針が明らかにされた。

世界基準の選手流動性を見据えた制度改革

今回の見直しの背景には、Bプレミアが掲げる「世界レベルの競技水準」の実現がある。島田チェアマンは「海外リーグとの接続性を意識した制度設計が不可欠」と強調。オーストラリアのNBLや中国のCBAといった、Bリーグよりも早くシーズンを終えるリーグからの選手流入を視野に入れた制度変更だ。

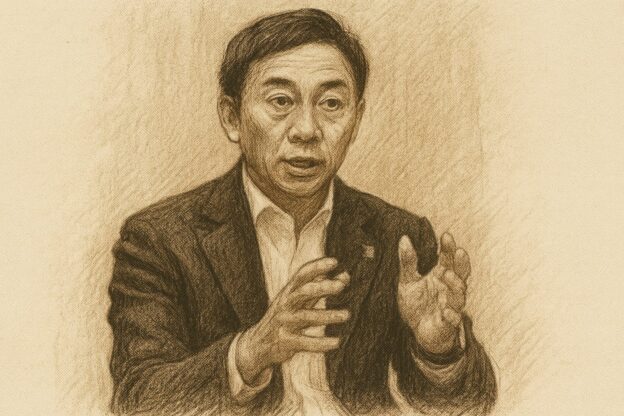

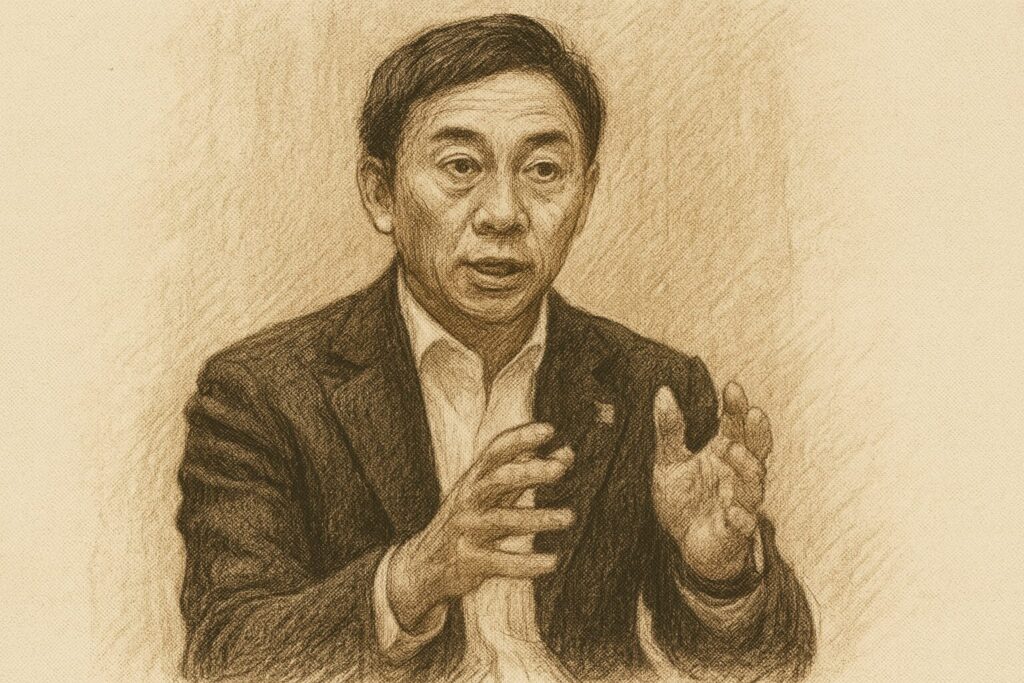

「例えばNBLでは3月にはシーズンが終了する。そこから日本に来る選手を受け入れられる柔軟性が、Bプレミアの競争力向上につながる。グローバルな選手獲得競争の中で、日本だけが閉鎖的であってはいけない」と、国際的な人材流動性への対応姿勢を明確にした。

サラリーキャップ制度との整合性

シーズン終盤に戦力補強が可能になることに対しては「戦力バランスが崩れるのでは」と懸念も出るが、島田チェアマンは「サラリーキャップ制度の導入により、過度な戦力集中は抑制される」と明言。2026-27シーズンから導入されるサラリーキャップ制度は、チーム全体の年俸総額に上限を設けることで、クラブ間の資金力格差による不公平感を緩和する役割を担う。

「そもそもキャップの中でしか動けない。例え登録期限が延びても、枠の中でのやり繰りとなるため、補強に際しての無制限なインフレは起きない」と述べ、制度間の整合性を強調した。

B.ONEとB.NEXTは従来通り「3/4終了時点」で締切

一方、Bリーグの他のカテゴリーである「B.ONE」「B.NEXT」については、従来通り「レギュラーシーズンの3/4終了時点」での登録締切を継続する。理由は、クラブ間の人件費格差やチーム力の不均衡によって、戦力の偏りが発生しやすいリスクを考慮したためだ。

島田チェアマンは「下位カテゴリーでは一人の補強が順位に直結する。登録期限があまりに遅ければ、終盤で戦力を加えたクラブが一気に順位を押し上げる不公平な構造ができてしまう」と指摘。中小規模クラブの競技バランス維持を優先し、慎重な制度運用を求めた。

リーグの多層化に応じた制度分離の必要性

今回の発表は、Bプレミアの制度が他カテゴリーとは別軸で運用されていくことを明示する象徴的な改革でもある。島田チェアマンは「Bプレミアは別のフェーズに入るリーグ。それにふさわしいレギュレーションを構築し、他カテゴリーとは分離したルール設計が不可欠」と語った。

事実、Bプレミアはクラブライセンス基準も厳格化され、アリーナ収容人数、運営資金、人件費水準など、全体のプロフェッショナリズムが一段と高まるリーグとして設計されている。選手登録期限も、そうした「高度な制度設計」の一環と言える。

国際リーグとの制度比較:FIBA主導の環境整備へ

国際的には、FIBA主導で各リーグの制度統一や柔軟性の確保が進められており、ヨーロッパやアジアの強豪リーグでは、登録期限や契約の移行に対する調整が年々拡大している。オーストラリアNBLでは「NBA終了後の契約受け入れ枠」など、複数の例外制度がある。

島田チェアマンは「Bリーグもグローバルスタンダードに歩調を合わせていく必要がある。日本発で“選手が戻りたくなる環境”を整えるべき時期に来ている」と語り、今後のリーグ価値向上に制度整備が不可欠であることを示した。

制度変更の影響と今後の議論の焦点

この登録期限の延長は、選手にとってはキャリア選択の幅が広がる一方、クラブ間の補強戦略やスカウティング能力により一層の差が生まれる可能性もある。特に、アジア特別枠選手やNCAA帰りの若手選手を巡る争奪戦は、最終節までに流動性が高まることが予想される。

また、今後はBプレミアでの契約ルール、シーズン中トレード制度、セカンドチーム登録など、複数の補足ルール制定も検討されており、制度改正は続いていく見込みだ。

まとめ:Bプレミア始動に向けて動き出した“制度の地殻変動”

選手登録期限の見直しは、Bプレミアの競技水準を引き上げるための大きな一歩である。登録締切を最終節にまで延長することで、国際的な人材流動性を受け入れ、よりダイナミックなリーグ形成が期待される。

一方で、B.ONEやB.NEXTでは、慎重な運用が維持され、制度的な分離と差別化が明確になってきている。こうした多層的制度設計が、Bリーグの持続的な発展と地域バスケ文化の活性化にどう貢献するか、今後の動向が注目される。