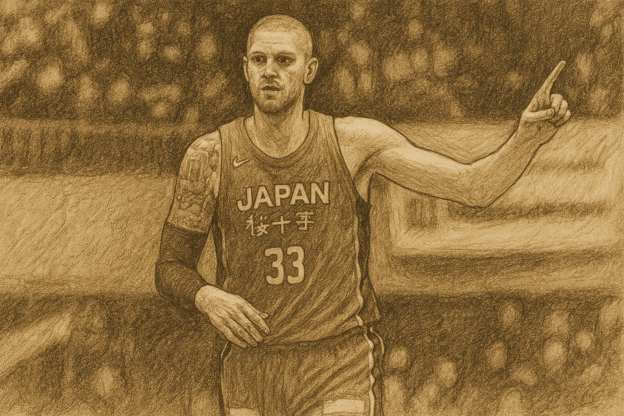

Bリーグを代表するビッグマン、ダバンテ・ガードナーが三河と再契約

2025年7月22日、B1リーグのシーホース三河が発表したのは、ファン待望のニュースだった。昨シーズン終了後、自由交渉選手リストに掲載されていたダバンテ・ガードナーが、クラブと2025–26シーズンの選手契約に合意したのだ。これにより、彼は7年連続で三河のユニフォームを着ることになる。

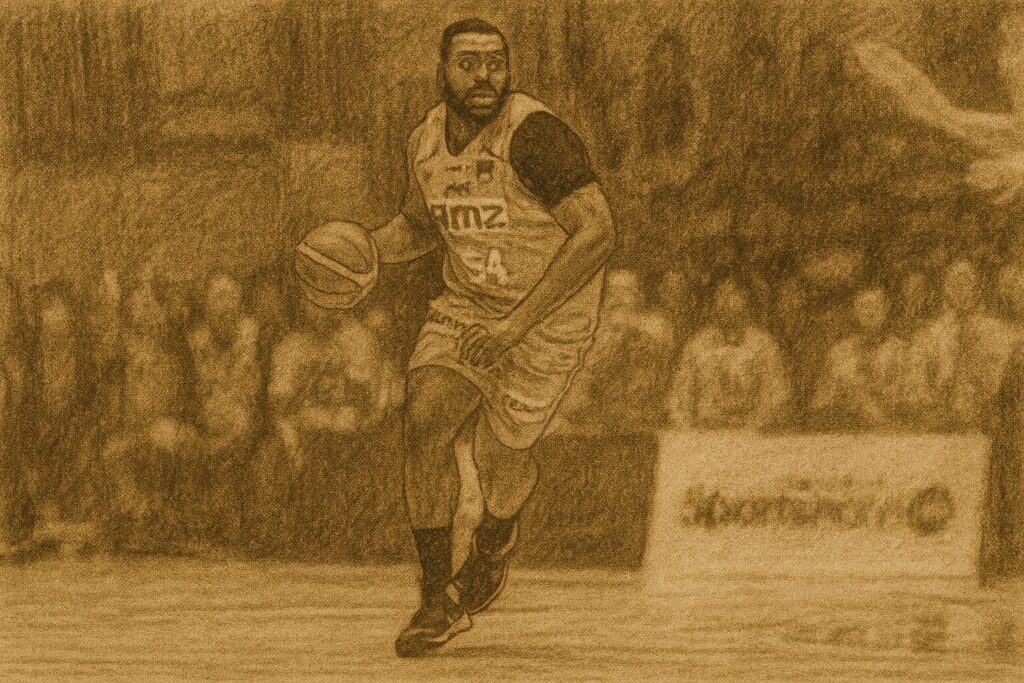

この再契約は、単なる主力選手の残留という枠にとどまらない。2024年11月、ガードナーはBリーグ史上初の「通算1万得点」を達成した、まさに“生きる伝説”である。

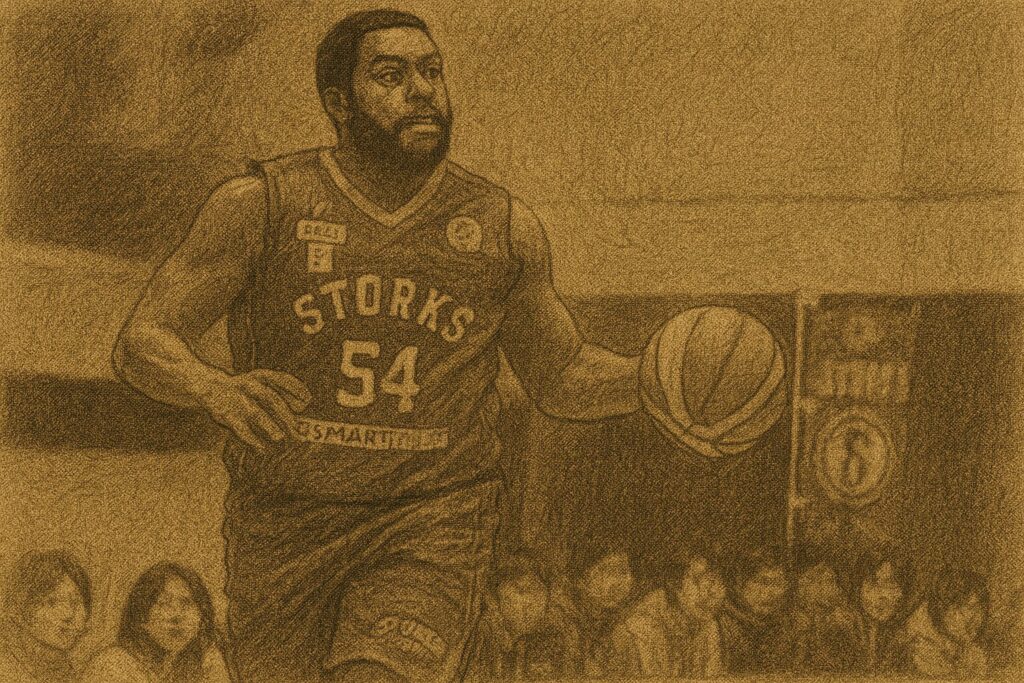

203cm・132kg——Bリーグ最重量級のスコアリングマシン

ダバンテ・ガードナーはアメリカ出身の33歳。203cmの高さに加え、132kgという圧倒的な体格を武器にペイントエリアで圧倒的な存在感を放つビッグマンだ。彼のキャリアはマルケット大学卒業後、韓国、フランス、イスラエルなどを経て、2014年に来日したことから始まる。

初めて日本の地を踏んだのは、旧NBL時代の西宮ストークス(現・神戸ストークス)。その後、新潟アルビレックスBBで得点王に輝き、2019–20シーズンから三河に移籍。以降、6シーズンにわたってチームの中心選手としてプレーし続けている。

B1全60試合に先発、そして“1万点”の大台へ

2024–25シーズン、ガードナーは全60試合で先発出場を果たし、1試合平均15.7得点、5.8リバウンド、3.4アシストという安定感ある成績を記録した。そして、2024年11月6日の秋田ノーザンハピネッツ戦で、**Bリーグ史上初の通算1万得点**を達成。これは単なるスタッツではなく、日本バスケ界の歴史に名を刻む大偉業だ。

これまでの累計スタッツ(2024–25終了時点):

– 通算得点:10,214点(Bリーグ最多)

– 通算出場試合:381試合

– キャリア平均:26.8得点(新潟時代含む)

“戦術の中心”であり“文化の担い手”でもある

ガードナーが三河にもたらしているのは得点力だけではない。ハイポストからの展開力、スクリーンの質、ディフェンスでの位置取り、さらにはコート外でのリーダーシップまで、チームの“軸”そのものである。

特に注目されているのが、彼の**ハイロー展開におけるパスセンス**。パワーとスキルの融合が、現代バスケットの中でより重要視される“センターのプレーメイク力”を象徴している。

また、地域活動やファンイベントでも常に笑顔を絶やさず、日本語で挨拶するなど親しみやすさを見せる存在。Bリーグの“外国籍スター”として、文化的側面でも大きな貢献を果たしている。

三河にとっての「象徴的存在」——継続の意味

シーホース三河は、長年にわたり日本代表クラスのガード陣を抱えてきたチームだが、フロントコートの軸として、ガードナーの存在は代替のきかないものである。チームは2025–26シーズンに向けて若手の底上げを進めつつ、彼のような経験豊富なベテランがいることで、**育成と勝利のバランス**を保てる体制となる。

今回の再契約発表に際して、クラブ公式コメントではガードナーの“多面的な貢献”が改めて評価された。単なる外国籍スコアラーではなく、“クラブの顔”として、三河の存在感を支える大黒柱といえる。

GL3x3文脈で考える:外国籍選手のロールモデル

GL3x3や他の新興リーグでも、今後の運営において重要なのは「長期的にチームに貢献する外国籍選手」の存在だ。ガードナーのように:

– 組織戦術に深く関与する知性

– 日本文化やファン文化への適応力

– 短期的な成績よりも信頼と継続

これらを体現する選手は、3×3の世界でも重宝されるだろう。特に、攻守での起点となれるビッグマンは3×3においても圧倒的な価値を持つため、今後のGL3x3編成においても彼のようなモデルが必要とされてくる。

本人コメント「楽しんで、頂点をめざす」

ガードナーは再契約発表に際して、クラブ公式を通じて次のようにコメントしている:

> 「今シーズンの開幕を楽しみにしています。楽しんで頂点をめざして戦いましょう」

この言葉から読み取れるのは、チームへの愛着と、勝利への執念、そしてバスケを楽しむ心。そのすべてを持ち合わせた彼だからこそ、長年にわたり三河で愛され続けてきたのだ。

ファンの反応とSNSの盛り上がり

再契約の報道後、X(旧Twitter)やInstagramでは三河ファンを中心に喜びの声があふれた。

– 「ガードナーがいなきゃ始まらない!」

– 「またあのポストプレーが見られるのが嬉しい」

– 「歴史的プレイヤーを目の前で応援できる喜び」

また、他チームファンからも「一度は対戦してみたい」「彼のプレーにはリスペクトしかない」といった声も多数。ガードナーの人気は、所属クラブを超えてBリーグ全体に波及している。

まとめ:ガードナーとともに、Bリーグの新たな歴史を刻む

ダバンテ・ガードナーは、数字、技術、人間性のすべてにおいて“レジェンド”の称号にふさわしい存在だ。今回の三河との再契約は、Bリーグが誇るトッププレイヤーの物語がまだ終わっていないことを示している。

そしてGL3x3を含めた日本のバスケ界にとっても、彼のようなロールモデルの存在は大きな資産となる。長く、日本で戦い続ける外国籍選手がいる——それこそが、日本バスケの強みであり、多様性の証でもある。

2025–26シーズン、再び三河のペイントエリアに君臨する“ガードナー帝国”の戦いが始まる。