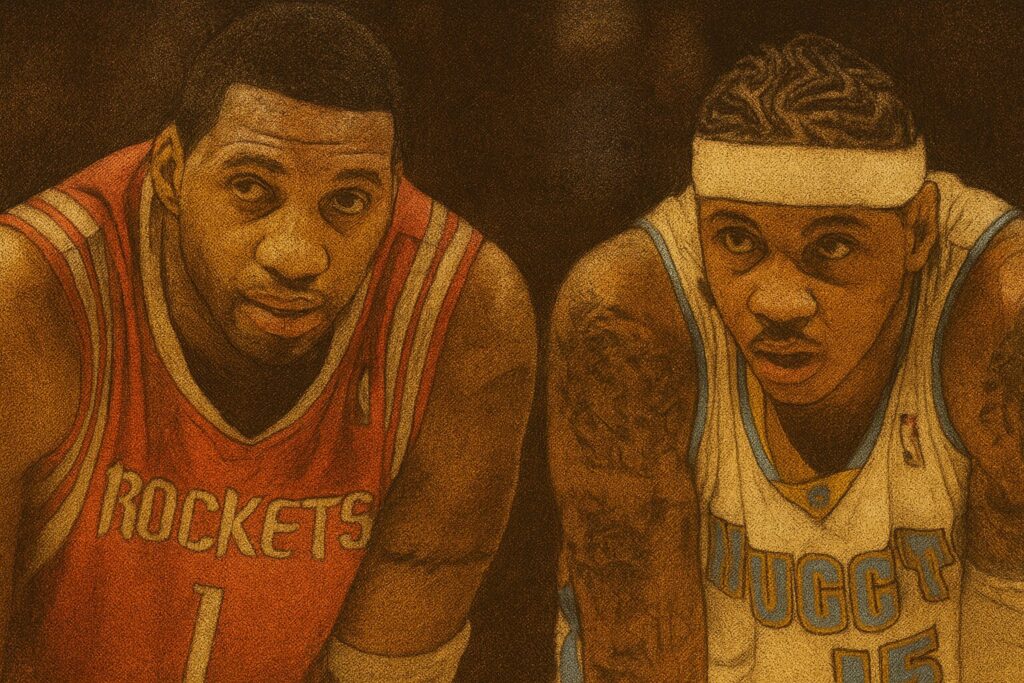

マグレディが語った“もう一つの新人王”──カーメロへの称賛

2025年7月19日、元NBAスターのトレイシー・マグレディが、カーメロ・アンソニーのポッドキャスト番組「7PM in Brooklyn」に出演し、2003-04シーズンの新人王について持論を展開した。マグレディは、レブロン・ジェームズが受賞したその年の新人王レースについて「俺はカーメロが勝ち獲るべきだと思っていた」と明言。約20年の時を超えて語られたこの言葉が、NBAファンの間で再び議論を呼んでいる。

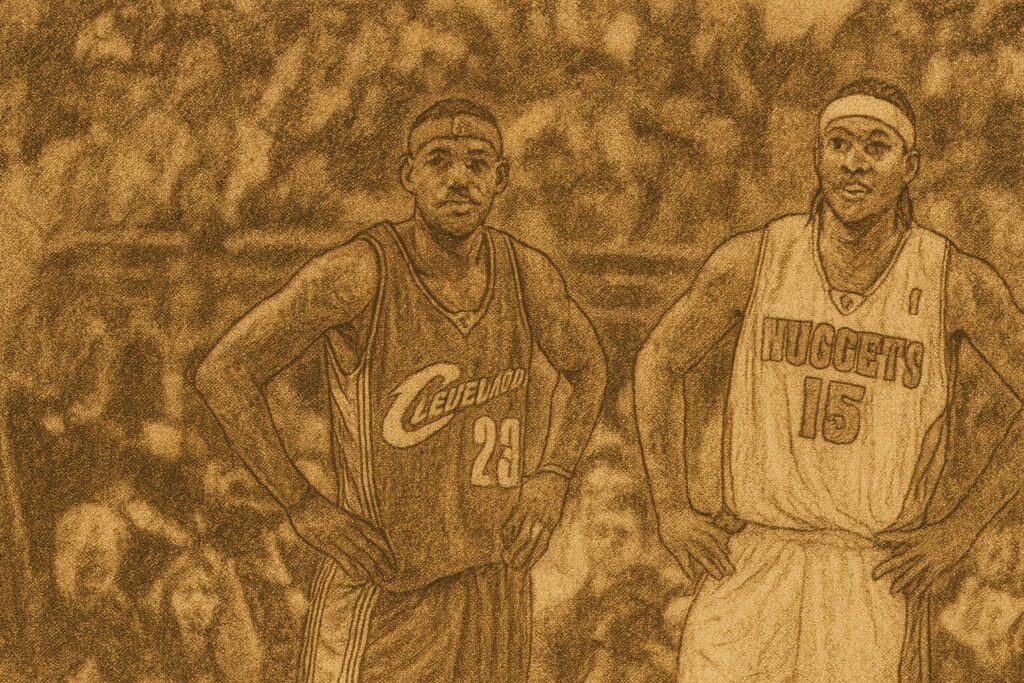

カーメロ・アンソニーとレブロン・ジェームズ──伝説的ルーキーイヤーの比較

2003年のNBAドラフトは“黄金世代”と称される歴史的な年。1位指名のレブロン・ジェームズ、3位指名のカーメロ・アンソニー、5位指名のドウェイン・ウェイドなど、後の殿堂入り選手たちが一堂に会した。その中でも、新人王レースはレブロンとカーメロの一騎打ちとなった。

レブロンはルーキーながら平均20.9得点、5.5リバウンド、5.9アシスト、1.6スティールというオールラウンドな成績を残し、1位票78を含む508ポイントで新人王に輝いた。一方のカーメロは平均21.0得点、6.1リバウンド、2.8アシスト、1.2スティールをマークし、1位票40、計430ポイントで惜しくも2位に。

数字以上の価値──“プレーオフ進出”という偉業

レブロンの個人成績は素晴らしかったが、マグレディが指摘したのはチームへの影響力だった。実際、レブロン率いるクリーブランド・キャバリアーズは35勝47敗でプレーオフ圏外のイースタン9位に終わったのに対し、カーメロが所属したデンバー・ナゲッツは43勝39敗でウェスタン8位として見事プレーオフ進出を果たしている。

前シーズン(2002-03)において、両チームはともに17勝65敗でリーグ最下位という暗黒期にいた。それをわずか1年でプレーオフへ導いたという点において、カーメロの功績はより大きな意味を持つ。

マグレディの真意とNBAの“評価基準”に対する疑問

「俺はメロが新人王に選ばれるべきだったと思ってた。彼はチームをプレーオフに導いたんだ。ルーキーにとってこれは信じられないほどの功績だ。スポットライトの中でそれを成し遂げたのに、十分に評価されなかった」。マグレディは番組でこのように語り、チームの勝利への貢献が軽視されたことを悔やんだ。

この発言は、「新人王は個人スタッツ優先で評価されるべきか、それともチーム成績も加味すべきか」という、NBAで長年議論されてきたテーマに一石を投じるものだ。事実、これ以降もチーム成績よりも個人数字が優先される傾向は続いており、例えば2020-21のラメロ・ボールや2022-23のパオロ・バンケロもチーム成績ではなく個人成績で評価されている。

20年の時を経て再評価される“メロの衝撃”

カーメロ・アンソニーは2025年にバスケットボール殿堂入りを果たす予定で、9月6日と7日に式典が行われる。キャリア19シーズンで2万8289得点を記録し、歴代スコアリングランキング10位に名を刻んだ彼は、NBA史に残るレジェンドだ。

特に2012-13シーズン、ニューヨーク・ニックスで平均28.7得点を挙げて得点王に輝いた姿は、今もファンの記憶に強く残っているだろう。しかしその栄光の陰には、「新人王になれなかった」ルーキー時代の悔しさが確かにあった。

ファン・メディアの反応とSNSの熱狂

マグレディの発言は瞬く間にSNSで拡散され、「#MeloWasRobbed(メロは奪われた)」というハッシュタグまで登場した。YouTubeやX(旧Twitter)では、当時のハイライトやスタッツ比較をもとに「もし今だったらメロが取ってた」という声も続出。

一部の米メディアは、「マグレディの指摘は妥当」「当時の投票方式は再検討すべきだった」と取り上げるなど、単なるトークを超えた影響をもたらしている。中には「今こそリビジョンMVP・ROY制度を導入すべき」という意見も。

比較されるその後のキャリア──レブロンとの“交差”

結果的にレブロン・ジェームズは現在も現役としてキャリアを続け、殿堂入りはまだ先となるが、彼の功績もまた疑いようがない。一方で、カーメロは一足早く殿堂入りが決定。レブロンが優等生的に歩んだのに対し、カーメロは型破りでありながらも人々の記憶に残るスターとしての道を歩んできた。

新人王はレブロンだったが、「カーメロもまた勝者だった」と言える。勝敗やトロフィーだけでは測れない、インパクトという名の価値を彼は証明し続けている。

まとめ:賞の価値を再定義する時代へ

今回のマグレディの発言は、カーメロ・アンソニーの新人王レース再評価にとどまらず、NBAにおける“評価基準”そのものを問い直す契機となった。個人成績だけでなく、チームへの影響力や勝利への導き方、精神的リーダーシップなど、より多面的な視点で選手を評価する動きが今後加速するかもしれない。

そして、賞を逃しても語り継がれる選手の偉大さは、数字では測れない価値そのもの。カーメロ・アンソニーという男のルーキーイヤーが、いま再び、光を浴びている。