チーム名:HACHINOHE DIME.EXE

ヨミ:ハチノヘ ダイム エグゼ

本拠地:青森県八戸市

チームカラー:青

八戸ダイムとは?青森発の3×3プロスポーツチーム

HACHINOHE DIME(八戸ダイム)は、青森県八戸市を拠点とする3人制バスケットボール「3×3(スリー・エックス・スリー)」のプロチームです。

スローガンは「八戸から世界へ!」。2019年の参入以来、地域初のプロスポーツチームとして注目を集めています。兄弟ブランドにはTOKYO DIMEやOSAKA DIMEがあり、全国的なDIMEグループの一翼を担います。

八戸ダイムは、3×3という新しいスポーツ文化を通じて、バスケットボールの普及・発展と地域の活性化を両立させることを目的としています。

チーム理念とビジョン

クラブの掲げる理念は以下の通りです。

– 世界一を目指し、常に勝利にこだわる

– 人と人をつなぎ、心を豊かにする存在に

– 3×3およびバスケットボール競技全体の発展に寄与する

さらにビジョンとして「プレイヤーズファースト」「家族のようなヒーロー」「もっと気軽に楽しめるバスケ」「機動的で革新的なエンターテイメント性」「アシストの文化」を明確に打ち出しています。これにより、競技力強化と地域密着型のエンタメ展開を両立させています。

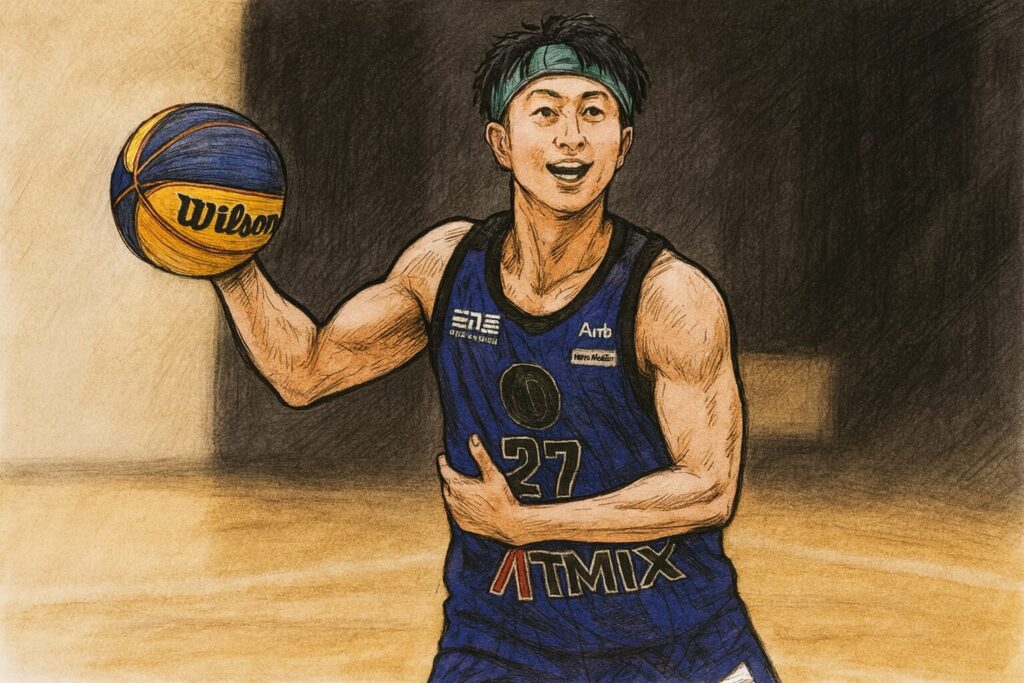

選手陣|キャプテンと主力メンバー

八戸ダイムを率いるのは、キャプテンの沢頭智弘(1990年生/178cm)。シュート、アシスト、ディフェンスに優れ、ゲームコントロール能力を武器にチームを支える精神的支柱です。

他の主要選手には、

– 寺嶋恭之介(1991年生/179cm):クイックシュートとスピード感あふれるプレーが持ち味

– 角田大志(1994年生/189cm):パワフルなプレーで存在感、2024年にはスーパープレミアベスト4進出に貢献

– 宮越康槙(1996年生/189cm):最古参プレイヤーとしてチームを牽引するムードメーカー

– ビリシベ実会(1996年生/190cm):跳躍力とドライブを武器に攻撃力を提供

– 遠藤涼真(2000年生/191cm):堅実なディフェンスが強み

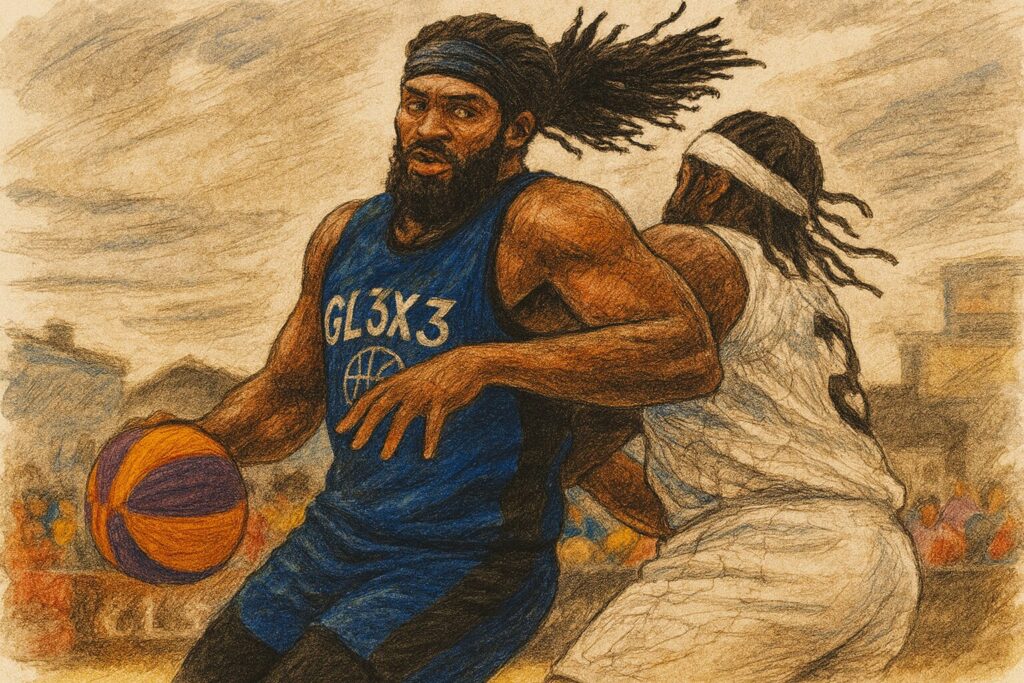

そして2025-26シーズンには、元NBA選手でナイジェリア出身のチュクゥディエベレ・マドゥアバム(206cm/119kg)を新規加入。インサイドの存在感と国際経験で大きな戦力強化となっています。

運営体制と経営陣

八戸ダイムは地元企業や実業家が中心となり運営されており、以下のメンバーがクラブを支えています。

– 杉山直也:代表取締役社長兼オーナー。法務・経営畑出身で、3×3を通じた地域活性化を推進。

– 八木学:代表取締役兼オーナー。「3×3で八戸市に恩返しをしたい」との思いから設立に尽力。

– 米林正明:共同オーナー。「日本一のチームに」と宣言。

– 田中健悦:取締役。地域に根差したイベント運営を強調。

– 立場輝栄:営業部長。スポンサー営業・地域連携の実務を担い、ファン層拡大を図る。

経営陣はIT・リサーチ業界の出身者が多く、データ活用やマーケティング戦略にも強みを持っています。

シーズン戦績と成長の軌跡

八戸ダイムは2019年の参入当初こそ苦戦しましたが、その後急成長。

– **2019年**:勝率72.4%、KO率100%と華々しいスタート

– **2020年**:コロナ禍の影響で試合数減、1勝4敗と低迷

– **2021年**:勝率54.5%に回復

– **2022年**:23勝8敗、勝率74.2%

– **2023年**:19勝7敗、勝率73.0%

– **2024年**:16勝8敗、勝率66.7%

累計成績は **126試合 86勝41敗 勝率68.3%、KO率89.5%**。

特にノックアウト勝利が多く、試合を決め切る力に定評があります。

2025年シーズンの戦績

– **3月**:世界大会「EXE SUPER PREMIER」に出場(予選6位→トーナメント進出)

– **6月14〜15日**:ホーム八戸ラウンド(第3ラウンド)開催。準々決勝で敗退も大盛況。

– **6月29日**:第4ラウンドで今季2度目の優勝。地元で大歓声を浴びる。

– **9月1日**:最終第8ラウンド決勝で宇都宮BREXに敗れ、準優勝。

地元「フラット八戸」での熱戦は、地域住民にとって誇りとなり、全国からも注目を集めました。

地域活動と育成

八戸ダイムは地域密着を重視し、バスケットボールスクールを運営。幼児から中学生まで幅広い世代を対象に、基礎スキルと人間力を育む指導を行っています。兄弟割引制度や無料体験も導入し、地域の子どもたちに開かれた活動を展開しています。

さらに「するスポ × HACHINOHE DIME」では、試合と連動した小学生向けイベントを実施。シュートチャレンジ、バスケ教室、サイン入りグッズ企画など、子どもたちがプロ選手と同じコートに立てる体験を提供し、地域全体のスポーツ文化を盛り上げています。

スポンサー制度とパートナーシップ

クラブではスポンサーを「アライアンス活動」と位置付け、単なる資金提供ではなく双方向での価値創造を重視。

– 法人向け:ユニフォームスポンサー、サポートカンパニー

– 個人向け:個人サポーター

地域企業や個人とともに成長する体制を整えています。

メディア出演と注目度

八戸ダイムはメディア露出も活発で、ボートレース公式YouTube「Dream Runner」に複数回登場。艇王・植木通彦との対談では、キャプテン沢頭智弘や角田大志、遠藤涼真が出演し、3×3の魅力や「八戸から世界へ!」の思いを発信しました。動画は数十万回再生され、地域を超えた注目を集めています。

SNSとファン層の拡大

Instagram(@hachinohe.dime3x3)ではフォロワー3,400人超。試合速報やイベント告知を発信し、ファンとの距離を縮めています。地域密着型クラブとして、SNSを通じて首都圏や海外のファン層拡大も狙っています。

まとめ|「八戸から世界へ!」の実現へ

八戸ダイムは、3×3競技の普及・発展と地域活性化を両立させる数少ない存在です。堅実な戦績、地域に根差した活動、メディア露出による認知拡大、そして外国籍選手の加入による戦力強化。すべてが「八戸から世界へ!」というスローガンを現実のものにしつつあります。

今後も八戸ダイムの挑戦は、3×3バスケットボールの未来、そして青森から世界へ羽ばたくスポーツ文化の象徴となるでしょう。

地元ファンはもちろん、全国のバスケットボールファンも目が離せないチームです。