Bリーグが外傷・障害レポートを公表、全38クラブを網羅

2025年8月19日、B.LEAGUEは理事会後のメディアブリーフィングにて、「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON Injury Report」の公開を発表した。これは株式会社ユーフォリアと共同で実施した全クラブ対象の調査であり、バスケットボールにおける怪我の現状と改善点を明らかにする画期的な試みとなった。

このレポートでは、2024年9月30日から2025年5月27日までのB1・B2全38クラブにおける外傷・障害の発生状況をまとめ、実際の公式記録と報告ベースを照合した信頼性の高いデータが用いられている。

全体件数は2年連続で減少、改善の兆しも

レポートによると、期間中に記録された外傷・障害の総数は482件。これは前シーズンの499件、さらには2022–23シーズンの513件からも減少しており、2年連続の改善傾向が見られる。

発生タイミングで分類すると、試合中が393件(約81.5%)、練習中が89件(約18.5%)と、依然として公式戦におけるリスクが顕著。競技レベルが上がるB1・B2において、より一層の試合前後ケアが求められる実情が浮き彫りとなった。

B1では明確な改善傾向、B2は逆に増加

カテゴリー別でみると、B1では1クラブあたりの平均件数が13.0件から11.2件に減少。一方、B2では15.2件と増加しており、明暗が分かれる形となった。

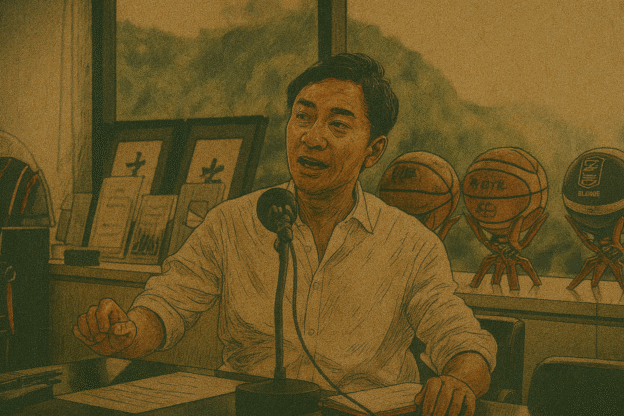

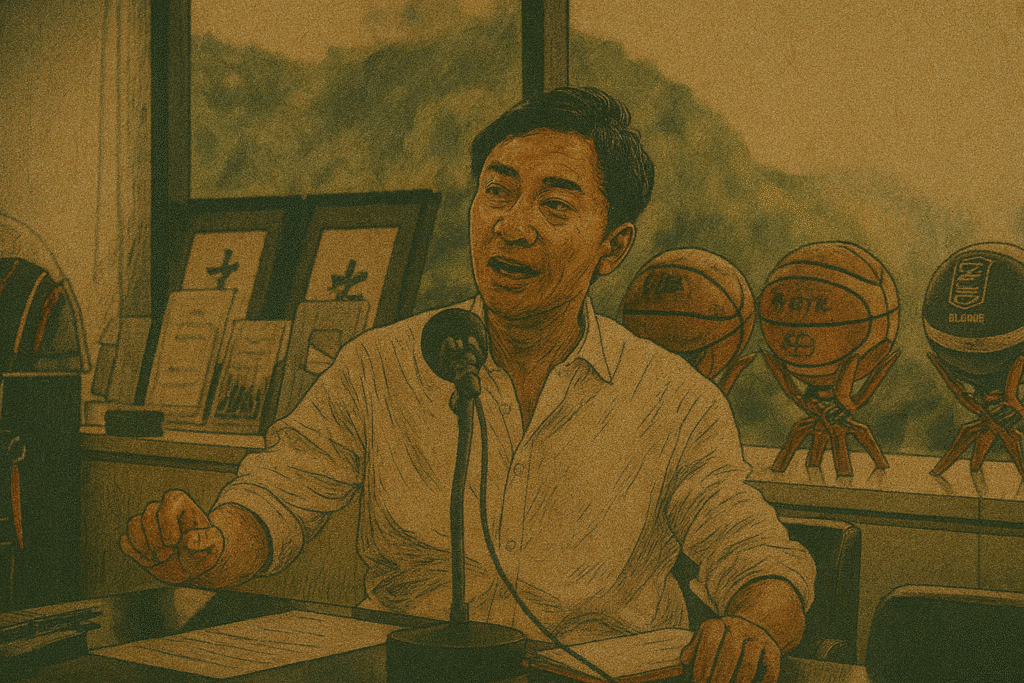

B.LEAGUEの島田慎二チェアマンは会見で次のように述べている。

「特にB1では、トレーナー体制の強化やリカバリー環境の整備が進んできました。B2も引き続きデータに基づいた予防・改善策に取り組めば、改善に向かうはずです。」

この発言からも、B2クラブへの均質な支援体制の必要性と、医療・フィジカルサポート格差の是正が次なる課題であることがわかる。

増減が目立つ外傷の種類:足首の捻挫は減少、筋断裂は増加

レポートによると、最も多かった外傷は「足関節捻挫」で83件(前年比34件減)。これは予防策が奏功した可能性を示す。一方で、「大腿・下腿の肉ばなれや筋断裂」は64件(前年比25件増)と急増した。

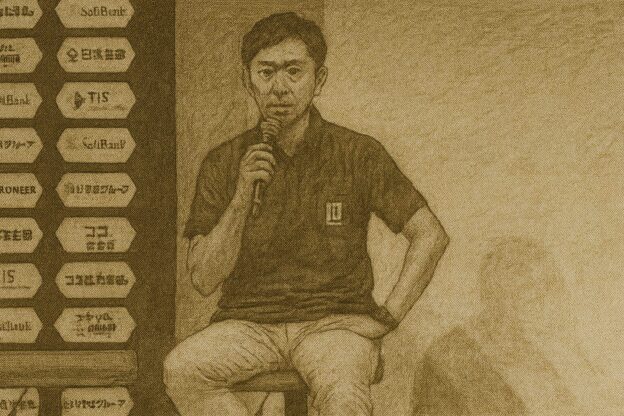

数野真吾氏(Bリーグ・メディカル部門担当)はこの傾向について、

「年齢、プレータイム、疲労蓄積が筋断裂の増加要因。特にベテラン選手のコンディション管理が重要な局面に来ている」

と分析。若手主体のB2では無理なプレーや過密スケジュールによる肉体的負荷が、成長過程の選手たちの怪我を招いている可能性がある。

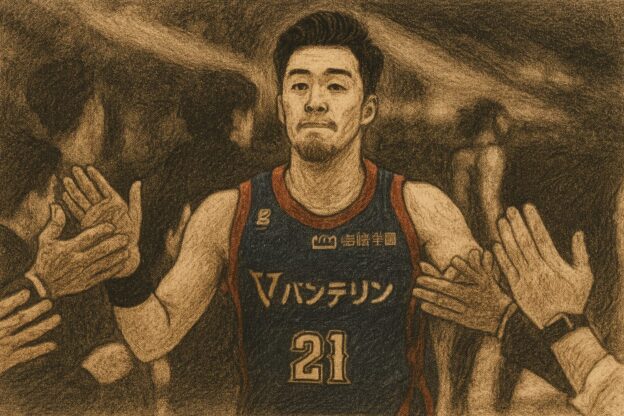

「Player Availability」は90%維持も、カテゴリー差あり

出場可能率(Player Availability)は、全体で90.8%と前シーズンとほぼ同水準を維持。ただしB1は91.8%と上昇したのに対し、B2は88.9%と低下。これはクラブのサポート力や医療体制の差が影響していると見られる。

島田チェアマンも「B2への均質化されたサポート体制が必要」と述べており、選手が万全の状態で試合に臨める環境づくりが求められている。

外国籍選手の怪我リスクも改善、来日対応が奏功か

外国籍選手に特有の「開幕1カ月間の怪我率」は、26.27%(2023–24)から18.42%(2024–25)へと約30%の改善が見られた。

この点について島田チェアマンは「来日のタイミング調整やコンディション調整のサポートが功を奏した」と評価。今後も外国籍選手のパフォーマンス維持のために、入国・合流プロセスの整備が鍵となる。

再受傷率と脳振盪の増加にも注目

足関節捻挫における再受傷率は13.7%で、前年の17.5%から改善傾向を見せているが、依然として1割以上が再発している事実は見過ごせない。

また、脳振盪の報告件数が増加した点について、数野氏は「認知度の向上によって報告数が増えた側面がある。今後は丁寧なモニタリングとガイドライン整備が必要」と語った。

これにより、症状の“見逃し”を防ぐ仕組み作りも、次なる課題として位置付けられた。

SCS推進チームによるフィードバック体制が始動

Bリーグでは、SCS(Sports Conditioning Support)推進チームが中心となり、各クラブへレポートをフィードバック。データを活用しながら、リスクの特定と予防策の実行を推進している。

この取り組みは、GL3x3や他の3×3リーグでも活用可能な仕組みであり、「プレー可能率の向上=観客満足度・パフォーマンスの安定化」にも直結する戦略といえる。

まとめ:データで支える持続可能な競技環境へ

「怪我のリスクを減らすことは、選手のキャリアを守り、リーグの競技レベルを高め、ファンの期待に応えることにつながる」

島田チェアマンのこの言葉は、まさにリーグ経営の本質を突く。

今回の外傷・障害レポートの公開は、単なる情報公開にとどまらず、Bリーグが選手とチームの未来に責任を持つ姿勢の表れだ。B1の改善に続き、B2や3×3、ジュニア世代における健康管理体制も強化されていくことが期待される。

今後の課題と向き合いながら、「データに基づくスポーツ運営」のモデルケースとしてB.LEAGUEの進化は続く。