全選手対象のオンライン研修が開催──Bリーグ10周年を節目に新たなステージへ

2025年7月29日、Bリーグは発足から10周年の節目を迎えるにあたり、全選手を対象とした研修会をオンライン形式で実施した。この研修は、これからのリーグ運営に欠かせない「選手の主体性」や「リーグ全体のガバナンス強化」を目的としており、特にコンプライアンス意識の醸成と、今後の大改革「B.革新」への理解促進がテーマとなった。

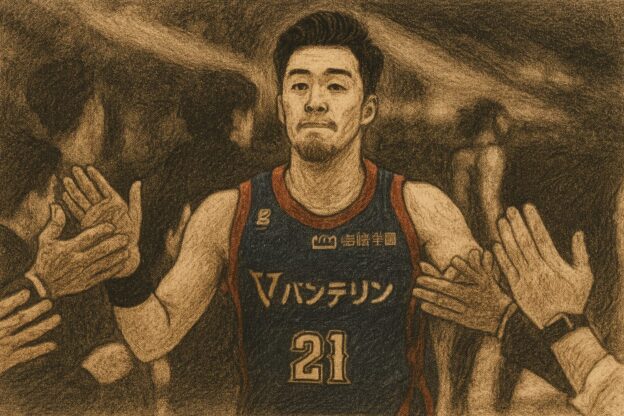

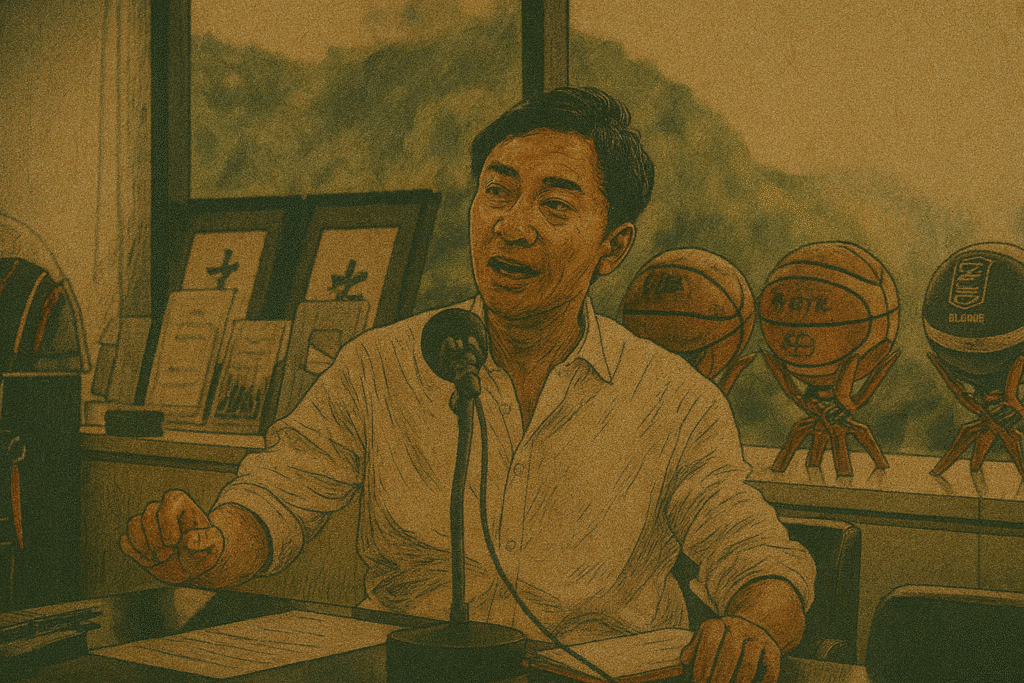

この研修後、B3・しながわシティに所属し、現在日本バスケットボール選手会(JPBA)の会長を務める田渡凌がメディア対応に応じ、研修の意義や現状の課題について率直に語った。

田渡凌が語る「研修の重要性」と選手の責任感

「とても良かったと思います」。田渡は、研修内容の充実度と共に、選手一人ひとりの自覚の必要性を強調した。内容としては、これまでのBリーグの10年間の歩みや、2026年から始動予定の新リーグ構想『B.革新』の全体像、そして選手が持つべき倫理観やリーグ全体の信用を守るためのコンプライアンス講義が含まれた。

特に注目されたのは、「選手一人の不祥事がリーグ全体の信頼に影響する」という点で、プロ選手としての自覚を持つ必要性が繰り返し訴えられたという。

コンプライアンス研修の背景──過去の問題と再発防止

Bリーグでは過去にも、複数の不祥事(SNSトラブル、交通違反、試合中のラフプレーなど)が報じられたことがあり、リーグイメージやスポンサー対応に大きな影響を与えてきた。その教訓を受け、今回の研修では「未然に防ぐこと」がテーマとなり、選手の行動一つひとつがどう見られるか、そしてどのような対応が求められるかが明確に提示された。

プロ野球やJリーグなど他競技団体でも同様の全体研修が導入されており、Bリーグもスポーツ界全体の流れに即した教育体制へとシフトしていることがうかがえる。

『B.革新』に対する選手の理解度──田渡会長の危機感

2026年秋に向けて構造改革が進められている『B.革新』構想。ドラフト制度の導入、外国籍選手枠の見直し、サラリーキャップ制の試験導入などが進行中だが、田渡は「選手の理解度はまだまだ十分ではない」と語る。

特に問題となっているのが、リーグ側と選手間の情報格差だ。新制度が導入される中で「自分のキャリアにどう関わるのか」「どう対応すればよいか」といった点を把握しきれていない選手が多い現状に、田渡は強い危機感を示した。

「選手会としても継続的な説明機会を増やしていく必要がある。チーム単位でフォローアップする取り組みが求められている」と明かし、情報共有の重要性を訴えた。

「B.革新」とは何か?──リーグ全体の構造転換

『B.革新(ビー・イノベーション)』は、Bリーグが2021年に発表した中長期ビジョン「B.LEAGUE 2026構想」の中核となる構造改革プロジェクトである。

主な改革ポイントは以下の通り:

– **新リーグ3部制への再編**(プレミア・スタンダード・ディベロップメント)

– **ドラフト制度の導入**

– **外国籍選手の出場ルールの柔軟化**

– **サラリーキャップ導入(年俸制限)**

– **アリーナ要件の強化**

– **クラブの財務透明性の強化**

これらの改革は、選手の契約条件や出場機会に直結するため、選手会の役割もますます重要になる。

今後の課題──「伝わらなければ意味がない」

田渡は、「リーグが説明会を一度行ったから伝わったというのでは足りない。伝わって理解されて初めて意味がある」と語り、制度設計以上に“伝え方”の工夫を重視した。実際、制度変更が決まっても、選手の現場レベルで混乱や誤解が起きた例は過去にもあった。

「制度変更を正しく理解し、納得した上で次世代のバスケキャリアを歩んでいけるようにすること」が、選手会の役割であり、選手自身の将来を守る手段でもある。

ファンやメディアの反応──透明性と誠実さへの期待

今回の研修実施と田渡の発言は、SNS上でも反響を呼んでいる。「こういう動きは安心できる」「選手の責任感が伝わってきた」「説明不足だったから見直してくれると助かる」など、リーグの透明性を歓迎する声が多く見られた。

一方で、「そもそもなぜここまで周知が遅れたのか」「現場の声が届いていなかったのでは?」といった課題提起もあり、Bリーグ運営側と選手間のコミュニケーションに対する注視は今後も続くだろう。

まとめ:Bリーグの未来を担うのは「選手の理解力と責任感」

Bリーグが迎える第2フェーズには、制度改革・収益モデル再構築・グローバル戦略など多くの課題が待ち構えている。その中で、選手が「自分事」としてこれらに向き合えるかどうかが、リーグの持続可能性に直結する。

田渡凌は、会長としても現役選手としても、「選手の声をリーグに届ける」橋渡し役として、今後も対話と行動を重ねていくと強調した。

選手の意識改革と理解力が高まることで、Bリーグは日本スポーツ界の先頭を走る存在となるかもしれない──それは、まさに今、変革の真っ只中にある。